симптомы и лечение, причины, классификация, клинические формы

У семи из десяти появившихся на свет детей врачи родильных домов выявляют желтушность кожи. Одни малыши уже рождаются с желтухой, а другие желтеют спустя часы или даже дни после рождения.

В 90% случаев все заканчивается благополучно: подтверждается диагноз физиологической желтухи новорожденных. Но в 10% случаев врачи вынуждены констатировать факт наличия у младенца врожденного или приобретенного, часто тяжелого заболевания, ставшего причиной окрашивания кожи и слизистых оболочек в желтый цвет. Одним из таких заболеваний является гемолитическая болезнь новорожденных.

Оглавление: Понятие и механизм развития ГБН Причины развития гемолитической болезни Формы гемолитической болезни новорожденных Гемолитическая болезнь: последствия и осложнения Пре- и постнатальная диагностика ГБН Гемолитическая болезнь новорожденных: лечение

Рекомендуем прочитать: Желтуха новорожденных: причины, лечение и последствия

ПОНЯТИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ (ГБН)

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – это врожденное заболевание, которое может заявить о себе и когда младенец еще находится в утробе матери, и когда он уже появился на свет.

По своей сути это иммунологическое противостояние двух родственных организмов – организма матери и организма ребенка. Причина этого конфликта, как ни парадоксально, – несовместимость крови матери с кровью плода, в результате которой разрушаются эритроциты ребенка.

Механизм развития ГБН

Оболочка эритроцита человека «заселена» различными антигенами (АГ), их более 100 видов. Ученые сгруппировали все АГ в эритроцитарные системы, которых известно уже более 14 (АВ0, Rh, Кид, Келл, Даффи и др.).

В систему резус (Rh) входят АГ, ответственные за резусную принадлежность крови: Rh (+) или Rh (-). В систему АВ0 – АГ, определяющие групповую принадлежность крови человека: В и А. Антигены обеих этих систем способны и готовы при встрече с соответствующими антителами (АТ) мгновенно запустить иммунный ответ. В крови в норме АТ к АГ своих родных эритроцитов отсутствуют.

Что же происходит при гемолитической болезни плода и новорожденного? В кровь ребенка через плаценту из крови матери проникают АТ, подходящие, как ключ к замку, к антигенам эритроцитов плода. Их встреча дает старт иммунной реакции, результат которой – гемолиз (разрушение) эритроцитов ребенка. Но откуда в крови матери взялись АТ к эритроцитарным АГ ребенка?

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Гемолитическая болезнь: причины при конфликте по системе резус

Эта форма ГБН развивается в том случае, если сенсибилизированная женщина с Rh (-) кровью беременна плодом с Rh (+) кровью.

Что означает термин «сенсибилизированная»? Это означает, что в кровь женщины уже хотя бы однажды попадали Rh (+) эритроциты, например, при предыдущих беременностях Rh (+) плодом, закончившихся родами, абортом или выкидышем. Эритроциты плода проникают через плаценту в кровеносное русло матери и во время беременности (особенно активно на 37–40 неделях), и во время родов. Сенсибилизация могла произойти при переливании крови, пересадке органов.

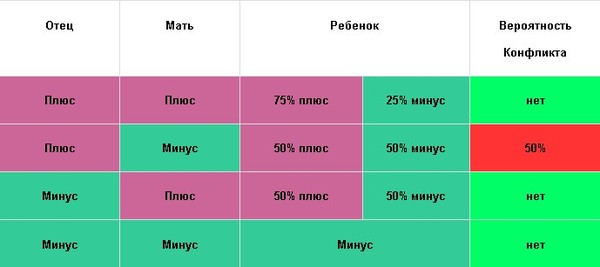

В таблице представлена вероятность развития Rh-конфликта между матерью и плодом.

На первое «знакомство» с чужими эритроцитами организм матери реагирует выработкой соответствующих антител. С этого момента антитела циркулируют в крови матери и «ждут новой встречи» с чужеродными Rh (+) эритроцитами. И если первая встреча антител с антигенами могла закончиться вполне благополучно, то вторая и все последующие будут представлять собой агрессивное, обостряющееся с каждым разом противостояние, поражающее ребенка.

На первое «знакомство» с чужими эритроцитами организм матери реагирует выработкой соответствующих антител. С этого момента антитела циркулируют в крови матери и «ждут новой встречи» с чужеродными Rh (+) эритроцитами. И если первая встреча антител с антигенами могла закончиться вполне благополучно, то вторая и все последующие будут представлять собой агрессивное, обостряющееся с каждым разом противостояние, поражающее ребенка.

Гемолитическая болезнь: причины при конфликте по системе АВ0

Конфликт по системе АВ0 встречается гораздо чаще резус-конфликта, но протекает, как правило, легче последнего.

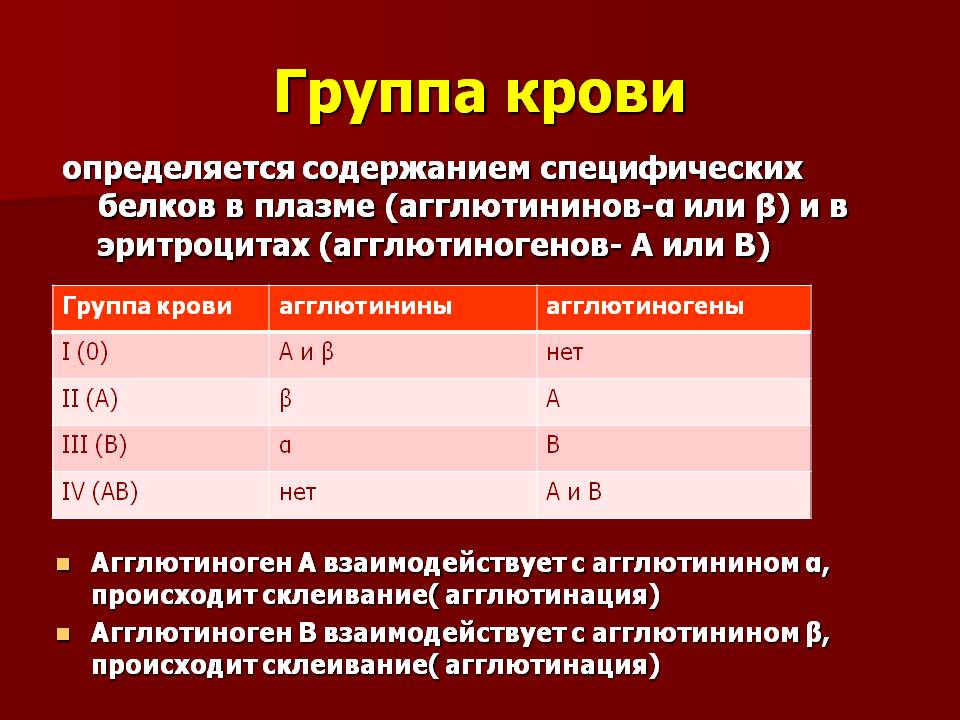

В таблице: агглютиногены – это групповые антигены (в эритроцитах), агглютинины – групповые антитела (в плазме крови). Кровь каждой группы – это определенный набор АГ и АТ. Заметьте, если в крови присутствуют антигены А, то всегда отсутствуют антитела α, а если есть В, то нет β. Почему? Потому что их встреча запускает иммунную реакцию агглютинации (склеивания) эритроцитов с последующим их разрушением. Это и есть конфликт по системе АВ0, при котором развивается гемолитическая болезнь крови новорожденных.

Сенсибилизация женщины по АВ0-системе может произойти как при беременности, так и до нее, например, при насыщенности пищевого рациона животными белками, при вакцинации, при инфекционном заболевании.

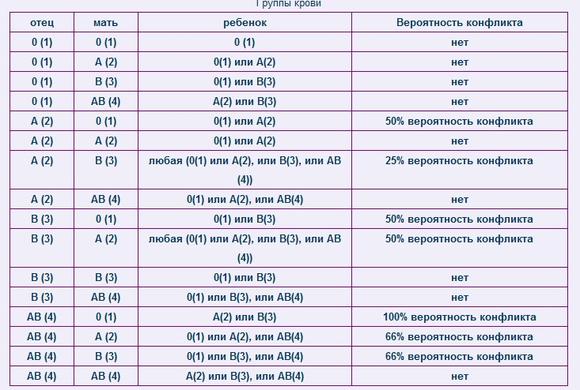

В таблице представлена вероятность развития конфликта между матерью и плодом по группе крови.

ФОРМЫ ГБН И ИХ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

По тяжести течения в 50% случаев гемолитическая болезнь крови новорожденных протекает легко, в 25–30% случаев ее течение расценивается как средней тяжести, в 20–30% – как тяжелое.

По виду конфликта бывают ГБН по системе резус, по АВ0 системе и по антигенам, относящимся к другим эритроцитарным системам. Клинические формы гемолитической болезни новорожденных во многом определяются видом возникшего конфликта.

Водянка плода

Если имеет место Rh-конфликт, и на 20–29 неделях беременности антитела массово атакуют незрелый плод, развивается водянка плода.

При этой форме гемолитической болезни новорожденных малыш рождается без желтухи, но с выраженными отеками тела и всех внутренних органов. У ребенка имеют место признаки незрелости, снижен тонус мышц, слабые рефлексы, он мало двигается. Кожа бледная, на ней могут быть кровоизлияния. Регистрируются расстройства дыхания и признаки острой сердечной недостаточности.

В анализе крови – тяжелая анемия и очень низкое содержание общего белка.

Если антитела начинают атаковать малыша после 29-й недели, то клиническая форма ГБН и то, будет она врожденной или приобретенной, зависят от того, в каком количестве и когда (внутриутробно и (или) в родах) материнские антитела проникли к малышу.

Желтушная форма

Эта форма – результат массивного попадания Rh-антител матери к ребенку с 37-й недели до родов (врожденная) и во время родов (приобретенная). Отличительная особенность самой частой (90% всех случаев) желтушной формы – раннее (в первые часы или сутки) появление желтухи. Она достигает своего максимума ко 2–4 дню, сопровождается нетяжелой анемией, некоторой отечностью тканей, увеличением печени и селезенки. Чем раньше появляется желтуха, тем тяжелей течение болезни.

Эта форма – результат массивного попадания Rh-антител матери к ребенку с 37-й недели до родов (врожденная) и во время родов (приобретенная). Отличительная особенность самой частой (90% всех случаев) желтушной формы – раннее (в первые часы или сутки) появление желтухи. Она достигает своего максимума ко 2–4 дню, сопровождается нетяжелой анемией, некоторой отечностью тканей, увеличением печени и селезенки. Чем раньше появляется желтуха, тем тяжелей течение болезни.

Анемическая форма

Эту форму диагностирую у 10% всех детей с гемолитической болезнью, причина ее – длительное воздействие на плод, начиная с 29-й недели, небольших «порций» Rh-антител. Ребенок рождается очень бледным, желтухи или нет, или она очень слабо выражена. Отмечаются постепенно нарастающие признаки билирубиновой интоксикации (адинамия, вялость, «плохие» рефлексы).

Отечная форма

Если после 29-й недели беременности Rh-антитела начинают массовую атаку плода, развивается отечная форма ГБН. Клинические проявления ее схожи с симптомами водянки плода.

ГБН по системе АВ0: клинические особенности:

- поздно (на 2–3 день) появляется желтухи;

- редко увеличиваются печень и селезенка;

- крайне редко развиваются врожденная желтушная и отечная формы;

- часто имеют место приобретенные желтушно-анемические формы;

- близится к нулю частота развития грозных осложнений.

Почему АВ0-конфликт реже, чем Rh-конфликт, выливается в манифестную тяжелую форму ГБН?

- Для АВ0-сенсибилизации женщины необходимо, чтобы в ее кровь попало гораздо больше крови плода, чем при Rh-сенсибилизации.

- В отличие от Rh-антигенов групповые АГ помимо эритроцитов содержатся во всех других тканях плода, в плаценте и в околоплодных водах. При встрече с материнскими АТ иммунный «удар» приходится не только на эритроциты, а распределяется на все эти ткани.

- В организме матери имеются собственные групповые антитела, способные справиться с попавшими в кровь эритроцитами плода.

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ

- Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания или ДВС-синдром развивается вследствие резкого повышения свертываемости крови. В мелких и крупных сосудах образуются тромбы, возникают инфаркты и некрозы органов, кровоизлияния в органы. Причина – массивное поступление в кровь тканевого тромбопластина из подвергшихся гемолизу эритроцитов.

- Гипогликемия – снижение уровня глюкозы в крови.

- Билирубиновая энцефалопатия – результат ядерной желтухи, при которой чрезвычайно токсичный непрямой билирубин «пропитывает» структуры головного, разрушая тем самым нейроны. Проявляется это неврологической симптоматикой и формированием впоследствии билирубиновой энцефалопатии (параличи, глухота и др.).

- Синдром сгущения желчи, при котором желчевыводящие протоки закупориваются слизистыми и желчными пробками.

- Вторичные поражения сердечной мышцы, печени, почек.

- Вторичный иммунодефицит – развивается из-за поражения компонентов иммунной системы непрямым билирубином и иммунными комплексами.

ПРЕ- И ПОСТНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГБН

Пренатальная диагностика направлена на выявление женщин с высоким риском развития у плода гемолитической болезни, последствия которой не менее опасны, чем она сама.

Поэтому акушер-гинеколог тщательно и прицельно в плане ГБН расспрашивает пациентку, выясняет необходимые подробности анамнеза (аборты, число беременностей и пр.). На протяжении всей беременности у женщин из группы риска по ГБН врачи контролируют титр антител в крови и в околоплодных водах, проводят УЗИ плода и плаценты, КТГ плода, доплерометрию.

Постнатальная диагностика подразумевает выявление среди новорожденных тех, у кого высок риск развития ГБН и тех, у кого уже имеет место ГБН. Для этого неонатолог регулярно осматривает всех новорожденных на предмет желтухи, отеков и других признаков болезни.

Лабораторные исследования – это контроль уровня билирубина и глюкозы в крови ребенка в динамике, определение группы крови и резус-фактора, иммунологические исследования на наличие антител в крови ребенка, в крови и молоке матери.

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННЫХ: ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

При гемолитической болезни новорожденных лечение может быть оперативным и консервативным. При выборе лечебной тактики врачи руководствуются тяжестью состояния малыша и уровнем гипербилирубинемии.

Оперативное лечение – это операция заменного переливания крови. Назначается при наличии у новорожденного признаков тяжелой ГБН, отягощенного анамнеза, при появлении симптомов интоксикации билирубином. Применяются гемосорбция и плазмаферез.

Консервативное лечение – это в первую очередь фототерапия, облучение специальной лампой, лучи которой токсичный билирубин делают нетоксичным.

Назначаемая инфузионная терапия (альбумин, физиологический раствор, раствор глюкозы) направлена на снятие билирубиновой интоксикации и скорейшее выведение билирубина из организма.

Применяются медикаментозные средства (зиксорин и др.), активирующие ферментную систему печени. Используются адсорбенты (карболен, агар-агар и др.), желчегонные (посредством электрофореза), витамины (Е, АТФ,А), стабилизирующие клеточные мембраны, гепатопротекторы (эссенциале и др.), антигеморрагические средства (адроксон и др.).

Залужанская Елена, педиатр

15,869 просмотров всего, 5 просмотров сегодня

Загрузка…

Загрузка… Гемолитическая болезнь новорождённых

Гемолитическая болезнь новорождённых — заболевание, в основе которого лежит гемолиз эритроцитов плода и новорождённого, связанный с несовместимостью крови матери и плода по эритроцитарным антигенам.Этиология и патогенез. Гемолитическая болезнь новорождённых развивается преимущественно в результате несовместимости крови матери и плода по резус-фактору (Rh-фактору) или групповым антигенам, реже — по другим антигенным системам из-за их меньшей иммуногенности.

— Rh-конфликт возникает, если у Rh-отрицательной женщины плод имеет Rh-положительную кровь.

— АВО-конфликт развивается при наличии 0(I) группы крови у женщины, а у плода — А(II) (в 2/3 случаев) или В(III) (в 1/3 случаев).

При несовместимости крови матери и плода по АВ0- или Rh-Ar гемолитическая болезнь новорождённых развивается в 3-6%. Существует мнение, что гемолитическая болезнь новорождённых по системе АВО развивается не реже, а даже чаще, чем по Rh-фактору, но протекает в большинстве случаев легче, и её нередко не диагностируют. В последние годы увеличилось количество детей с тяжёлыми формами гемолитической болезни новорождённых по системе АВО, особенно при наличии у новорождённых В(III) группы крови.

Rh-фактор, антигены А или В эритроцитов плода, попадая через плаценту в кровь матери, вызывают образование Rh-антител или изоантител анти-А или анти-В соответственно, проникающих, в свою очередь, через плаценту в кровоток плода. Ребёнок рождается больным в случае предшествующей сенсибилизации матери. Rh-отрицательная женщина может быть сенсибилизирована переливаниями Rh-положительной крови даже в раннем детстве. Однако большее значение имеет иммунизация матери кровью плода при предыдущих, в том числе и прерванных беременностях, так как Rh-фактор начинает образовываться на 5-6-й неделе беременности и его можно обнаружить у плода на 10-14-й неделе. Наиболее выраженная трансплацентарная трансфузия происходит во время родов. При развитии гемолитической болезни новорождённых по системе АВО порядковый номер беременности не имеет значения, так как в повседневной жизни сенсибилизация к АВ-Аг возникает достаточно часто (с пищей, при некоторых инфекциях, вакцинации).

Гемолиз эритроцитов плода и новорождённого приводит к гипербилирубинемии и анемии. Неконъюгированный билирубин нейротоксичен. При определённой концентрации (свыше 340 мкмоль/л у доношенных и свыше 200 мкмоль/л у глубоко недоношенных) он может проникать через гематоэнцефалический баръер и повреждать структуры головного мозга, в первую очередь подкорковые ядра и кору, что приводит к развитию билирубиновой энцефалопатии (ядерной желтухи). Помимо концентрации неконъюгированного билирубина на его прохождение через гематоэнцефалический баръер влияют следующие факторы.

— Концентрация альбумина в плазме крови (в кровяном русле непрямой билирубин связывается с альбумином, теряя свои токсичные свойства и способность проходить через гематоэнцефалический баръер).

— Концентрация неэстерифицированных жирных кислот, конкурирующих с билирубином за связь с альбумином.

— Концентрация глюкозы (глюкоза — исходный материал для образования глюкуроновой кислоты, кроме того, гипогликемия повышает концентрацию неэстерифицированных жирных кислот).

— Гипоксия (подавляет переход непрямого билирубина в прямой).

— Ацидоз (уменьшает прочность связывания неконъюгированного билирубина с альбумином).

Неконъюгированный билирубин — тканевой яд, тормозящий окислительные процессы и вызывающий в разных органах дегенеративные изменения клеток вплоть до некроза. В результате повреждения пе

Гемолитическая болезнь новорожденных. Определение. Причины. Основные патогенетические звенья гбн.

Определение. ГБН — это тяжелое врожденное заболевание, проявляющееся внутриутробно или в первые часы либо дни жизни ребенка в результате изоиммунологической несовместимости крови матери и плода по различным эритроцитарным антигенам, имеющимся в крови плода и отсутствующим в крови матери.

В подавляющем большинстве случаев ГБН развивается вследствие несовместимости по резус-фактору и его подтипам, системе АВО и реже по другим эритроцитарным антигенам Келл, Даффи, Кид и др Необходимым условием развития ГБН по резус системе является резус-отрицательная мать к резус-положительный плод. ГБН, вызванная иммунологической несовместимостью по системе АВО, белее часто встречается при наличии у матери 0(1) группы крови, а у ребенка А(Н) или В(Ш) Поражение плода групповыми антигенами (АВО) наблюдается в 2-3 раза чаще, чем другими.

Факторы, способствующее развитию ГБН:

• аборты, выкидыши,

• гемотрансфузия, пересадка органов и тканей,

• проявления ГБН у предыдущих детей,

• последующие беременности и роды резус-положительным плодом. К повышенной проницаемости плаценты для антител приводят:

• гестозы,

• угроза прерывания беременности,

• экстрагенитальная патология матери,

• инфекции,

• аномалии развития плаценты,

• эндокринные заболевания.

Основные звенья патогенеза. Условно выделяют 3 этапа патогенеза:

1. Предшествующая (скрытая) сенсибилизация. Она наступает у резус-отрицательной женщины в результате первой беременности независимо от ее исхода. Поступление крови плода к матери во время беременности, аборта, выкидыша или в родах является пусковым механизмом для образования: у нее антител, количество их незначительно. По качественному составу это крупиодисперстные иммуноглобулины класса М, полные антитела, не оказывающие повреждающего действия.

2. Усиленное образование иммунных антител при настоящей беременности. Незначительное поступление крови плода в кровоток матери (0,1-1 мд) во время беременности активизирует иммунную память и начинают вырабатываться иммунные антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G. Накапливаясь в кровотоке матери, они могут проникать к плоду через плаценту при нарушениях ее функции или поступать к ребенку в родах.

3. Собственно иммунологический конфликт, который происходит в кровеносном русле плода или уже родившегося ребенка. Происходит реакция антиген-антитело с резус-положительными эритроцитами плода, приводящая к гемолизу эритроцитов, образованию непрямого токсичного билирубина, его накоплению из-за сниженной коньюгирующей способности печени и развитию желтухи, билирубиновой интоксикации и анемии.

Классификация гбн. Клиника. Диагностика.

Классификация (Добронрабов А.В., Шабалов Н.П.)

1. Вид серологического конфликта: а) резус-несовместимость, б) АВО-несовместимость, в) несовместимость по другим антигеиным факторам.

2. Клинико-морфологические формы (по преобладающему синдрому): а) внутриутробная гибель плода с мацерацией, б) отечная, в) желтушная, г) анемическая.

3. Степени тяжести (по наличию анемии, уровню почасового прироста билирубина): легкая, среднетяжелая, тяжелая.

4. Сроки возникновения клинического синдрома: внутриутробно, постиатально.

5. Осложнения:

• билирубиновая эицефалопатия

• геморрагический синдром (ДВС-синдром)

• отечный синдром

• синдром сгущения желчи

• поражение печени, сердца, почек По МКБ Х выделяют

1. Водянка плода вследствие изоиммуиизации

2. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

3. Ядерная желтуха, обусловленная изоиммунизацией.

Клиника. Основная клиническая форма — желтушная. Обусловлена гемолизом эритроцитов и накоплением непрямого билирубина, обладающего сродством к липидам, что может приводить к поражению ядер клеток головного мозга, оказывать токсическое действие на ряд органов и систем. У большинства детей желтуха появляется в первые часы иди сутки жизни. Чем раньше появляется, тем тяжелее заболевание. При АВО конфликте желтуха появляется на 2-3 день жизни, дети становятся вялые, адинамичные, снижаются физиологические рефлексы, нарушается активность сосания, появляется мышечная гипо- иди гипертония, тремор конечностей. Интенсивность и оттенок желтухи меняется: апельсиновый, бронзовый, лимонный, зеленовато-лимонный. Характерно увеличение печени, селезенки, пастозность брюшной стенки. В анализе крови разной степени анемия, увеличение количества нормоблаетов, эритробластов, ретикулоцитов, падение уровня тромбоцитов.

Диагностика.

1. Антенатальная

• акушерский анамнез (резус-отрицатлеьная группа крови или 0(1) группа крови, повторные беременности, патологическое течение беременности, наличие ГБН у предыдущих детей)

• определение титра резус-, ее- или Р-антител трехкратно в течение беременности

• амниоцентез — определение оптической плотности билирубина в околоплодных водах

• УЗИ плода и плаценты после 20 недель гестации 3-4 раза (определяют величину и структуру плаценты, размеры плода, его позу, состояние печени и селезенки)

2. Постнатальная

• определение группы крови и резус-принадлежности ребенка в родзале

• определение уровня билирубина при рождении, в динамике наблюдения, подсчет почасового прироста билирубина

• общий анализ крови с подсчетом ретикулоцитов, нормоблаетов, определением гематокрита и контроль в динамике

• определение уровня белка в сыворотке крови

• проба Кумбса (прямая и непрямая) для выявления связанных и свободных антител.

Гемолитическая болезнь плода — причины, симптомы, диагностика и лечение

Гемолитическая болезнь плода – внутриутробный иммунологический конфликт, обусловленный несовместимостью крови плода и матери по ряду антигенов, что приводит к гемолизу эритроцитов ребенка под влиянием материнских антител, преодолевающих плацентарный барьер. Гемолитическая болезнь плода может протекать в отечной, желтушной, анемической форме и даже приводить к внутриутробной гибели плода. В диагностике проводится исследование околоплодных вод (амниоцентез), пуповинной крови, билирубина и гемоглобина у новорожденного. Лечение гемолитической болезни плода требует проведения фототерапии, внутривенной инфузии растворов, обменного переливания крови.

Общие сведения

Патогенетическую основу гемолитической болезни составляют процессы, вызванные иммунологической (антиген-антитело) несовместимостью крови плода и матери. В этом случае имеющиеся в крови у плода антигены наследуются от отца, а в крови матери отсутствуют. Чаще всего (1 случай на 250 беременностей) гемолитическая болезнь плода развивается при конфликте по резус-фактору; также может возникнуть при групповой несовместимости крови и другим менее изученным антигенам. Гемолитическая болезнь плода в 3,5% случаев приводит к перинатальной смертности.

При гемолитической болезни плода под влиянием материнских антител, образующихся к антигенам плода и проникающих через плаценту, у ребенка развивается гемолиз эритроцитов и угнетение гемипоэза. Токсическое воздействие продуктов распада эритроцитов на организм плода (новорожденного) приводит к развитию анемии, увеличению билирубина и бластных (незрелых) эритроцитов.

Гемолитическая болезнь плода

Причины гемолитической болезни плода

Иммунологический конфликт, приводящий к гемолитической болезни плода, чаще всего развивается при изосерологической несовместимости крови по системе Резус (Rh), когда у матери имеется Rh-отрицательная кровь, а у плода – Rh-положительная. В таком случае он носит название резус-конфликт. Изоиммунизация при этом может происходить двумя путями: ятрогенным (при сенсибилизации женщины переливаниями Rh(+) крови в прошлом) или при плодово-материнском трансплацентарном переносе эритроцитов плода в материнский кровоток в процессе беременности и родов. В случае Rh-несовместимости гемолитическая болезнь плода редко бывает сопряжена с первой беременностью; чаще развивается от 2-ой или 3-ей беременности с возрастанием рисков с каждой последующей гестацией.

Другой возможной причиной гемолоитической болезни служит несовместимость крови плода и матери по системе АВ0, т. е. при группе крови матери 0 (I), а у плода любой другой. При этом антигены А и В от плода проникают через плаценту в материнский кровоток и вызывают выработку иммунных α- и β- антител с последующим конфликтом «антиген-антитело». Гемолитическая болезнь плода при АВО-несовместимости имеет более легкое течение, чем при Rh-несовместимости. При АВ0-несовместимости гемолитическая болезнь плода может развиться уже в течение 1-ой беременности.

В относительно редких случаях гемолитическая болезнь плода может быть связана с иммунологическими конфликтами по системам Даффи, Келл, MNSs, Кидд, Лютеран и др. или антигенам P, S, N, М.

Проявления гемолитической болезни плода

У беременных специфической картины патологии не наблюдается; иногда нарастание внутриутробных реакций может вызывать у женщины симптомокомлекс, сходный с гестозом. Гемолитическая болезнь плода может проявляться следующими вариантами: внутриутробной гибелью плода в период с 20 по 30 неделю беременности; отечной, желтушной или анемической формах. Общими проявлениями, характерными для всех форм гемолитической болезни плода, служат наличие нормохромной анемии с увеличением в крови эритробластов, гепатомегалии и спленомегалии.

При отечном варианте гемолитической болезни у плода увеличиваются размеры селезенки, печени, сердца, желез, нарастает гипоальбуминемия. Эти изменения сопровождаются выраженным отеком подкожно-жировой клетчатки, асцитом, перикардитом, плевритом, увеличением массы ребенка в 2 раза по сравнению с нормой. При отечном варианте гемолитической болезни плода отмечается резко выраженная анемия (Er -1-1,5 x 1012/л, Нb 35-50 г/л), эритробластемия, увеличение и отечность плаценты. Тяжелые нарушения обмена могут вызывать внутриутробную гибель плода или смерть ребенка вскоре после родов. Отечную форму гемолитической болезни плода отличает крайне тяжелое течение, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу.

При желтушном варианте гемолитической болезни плода ребенок чаще рождается от срочных родов, доношенным, чаще с нормальным цветом кожи. В этом случае гемолитическая болезнь плода проявляется спустя несколько часов после рождения – у ребенка стремительно нарастает желтушная окраска кожи; реже желтуха бывает врожденной. У новорожденных с желтушной формой гемолитической болезни увеличены селезенка, печень, лимфоузлы, иногда сердце, отмечается интенсивный прирост непрямого билирубина в крови.

Гипербилирубинемия опасна возможностью повреждения гепатоцитов, кардиомиоцитов, нефронов, нейронов с развитием билирубиновой энцефалопатии. При ядерной желтухе (билирубиновой интоксикации) ребенок вялый, плохо сосет, часто срыгивает, у него развивается гипорефлексия, рвота, судороги. Критический уровень непрямого билирубина, опасный в плане поражения ЦНС, — более 306-340 мкмоль/л у доношенных и 170-204 мкмоль/л у недоношенных. Следствием билирубиновой энцефалопатии может являться гибель ребенка или последующее отставание в психическом развитии.

При анемической форме гемолитической болезни повреждающее воздействие на плод, как правило, невелико. На первый план выходят анемия, бледность кожи, гепатомегалия и спленомегалия. Тяжесть проявлений гемолитической болезни плода определяется титром антител у беременной и степенью зрелости новорожденного: тяжелее заболевание протекает у недоношенных детей.

Диагностика гемолитической болезни плода

В настоящее время акушерство и гинекология придает важное значение своевременному выявлению и правильному ведению беременности, угрожаемой по развитию гемолитической болезни плода. При постановке беременной на учет у нее определяют группу крови и Rh-фактор, выясняют аналогичные данные отца ребенка, интересуются гемотрансфузионным анамнезом, наличием в прошлом мертворожденных детей, самопроизвольных выкидышей или детей с гемолитической болезнью плода. При угрозе развития гемолитической болезнью плода у женщины в динамике контролируют титр специфически антител.

Пренатальная диагностика гемолитической болезни плода включает проведение акушерского УЗИ, допплерографии маточно-плацентарного кровотока и максимального кровотока в средней мозговой артерии с оценкой функционального состояния развивающегося ребенка. Характерными ультразвуковыми критериями гемолитической болезни плода являются плацентомегалия, многоводие, расширение пуповинной вены; сплено- и гепатомегалия, кардиомегалия, наличие перикардиального выпота, гидроторакса.

Учитывая, что гемолитическая болезнь часто сопровождается гипоксией, проводится кардиотокография с оценкой сердечной деятельности плода. В случае получения данных за гемолитическую болезнь плода требуется проведение инвазивных исследований – кордоцентеза и амниоцентеза под контролем УЗИ. При рождении ребенка сразу определяется его резус и групповая принадлежность, исследуется содержание Hb и билирубина в пуповинной крови.

Лечение гемолитической болезни плода

Лечебными задачами при гемолитической болезни плода служат быстрое выведение из крови ребенка токсических факторов гемолиза – непрямого билирубина и антител, а также повышение функций страдающих систем и органов. Выбор способа родоразрешения женщин с изоиммунизацией определяется состоянием плода, сроком беременности, подготовленностью родовых путей. В случае отсутствия данных за тяжелую форму гемолитической болезни плода, на сроке беременности свыше 36 недель, зрелости шейке матки возможны естественные роды. При тяжелом состоянии плода предпочтительнее кесарево сечение за 2-3 недели до ожидаемого срока.

У новорожденных с гемолитической болезнью плода ежедневно контролируется показатели Hb, Ht, билирубина. При необходимости проводится коррекция анемии эритроцитарной массой, инфузионная дезинтоксикационная терапия. Важной составляющей лечения гемолитической болезни плода служит фототерапия, способствующая разрушению непрямого билирубина в коже ребенка. Светолечение проводится в импульсном или непрерывном режиме с помощью ламп дневного или синего света.

При более тяжелых проявлениях гемолитической болезни плода показано проведение капельного внутрижелудочного введения жидкости и заменного переливания крови. При гемолитической болезни плода, обусловленной Rh-конфликтом, при заменном переливании используется одногруппная Rh (-) кровь. В случае несовместимости по ABO переливается эритроцитная масса 0(I) группы в соответствии с Rh-принадлежностью новорожденного и одногруппная плазма. Развитие отека легких и выраженной дыхательной недостаточности требует проведения ИВЛ; наличие асцита диктует необходимость выполнения лапароцентеза под УЗИ-контролем.

Профилактика гемолитической болезни плода

Заключается в предупреждении Rh-иммунизации женщин – внимательном переливании крови с учетом Rh-принадлежности. Женщинам с Rh(-) кровью категорически не рекомендуется прерывание беременности, наступившей впервые. Методом специфической профилактики Rh-конфликта у женщин с Rh(-) кровью служит введение иммуноглобулина антирезус Rho человека после абортов, родов Rh(+) плодом, внематочной беременности, а также после инвазивной пренатальной диагностики — биопсии хориона, амниоцентеза, кордоцентеза.

Гемолитическая болезнь новорожденных последствия во взрослой жизни. Формы гбн и их клинические особенности

Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) – болезнь, связанная с несовместимостью крови плода с материнской кровью. О причинах этого состояния, диагностике и лечении патологии и пойдет речь в этой статье.

Причины

Несовместимость материнской крови и крови плода может быть связана с резус-фактором и групповой несовместимостью. Известно, что существует 4 разных группы крови: 0 (I), А (II), В (III) и АВ (IV). У 85% европейцев в крови имеется Rh-фактор, а 15% населения Европы являются резус-отрицательными.

ГБН в 3-6% случаев развивается при резус-несовместимости, когда у резус-отрицательной матери развивается резус-положительный плод: возникает резус-конфликт. Несовместимость по групповым антигенам (АВО-конфликт) развивается при наличии у плода А (II) гр. крови (2/3 случаев) или В (III) (около 1/3 случаев) и 0 (I) гр. у матери. При групповой несовместимости ГБН протекает легче, чем при резус-конфликте.

Во всех этих случаях эритроциты у плода имеют отличающиеся антигенные качества. Если такие эритроциты преодолеют плацентарный барьер и попадут в кровь матери, то материнский организм начинает выработку антител к этим эритроцитам.

При попадании этих специфических антител в организм плода может начаться процесс разрушения эритроцитов (гемолиз), что приведет к развитию не только анемии, но и опасной для плода желтухи.

Сенсибилизация матери (приобретение повышенной чувствительности к определенному антигену) происходит не только в период беременности: в значительно большей степени эритроциты плода попадают в материнский организм в процессе родов. Поэтому риск развития ГБН для первого ребенка меньше (антитела еще не успели выработаться в материнском организме), чем для последующих детей.

Следует учитывать, что сенсибилизация может происходить и при прерывании беременности (выкидыше или искусственном медицинском аборте), так как резус-фактор образуется у плода уже с 5 недели беременности. Сенсибилизация может наступить при переливании женщине резус-несовместимой крови (даже если переливание проводилось в раннем детском возрасте).

Далеко не всегда при резус-несовместимости крови у супругов развивается ГБН у ребенка. Младенец может унаследовать от одного из родителей резус-фактор, а может и не унаследовать его.

Поэтому ГБН по причине резус-несовместимости развивается у 0,5% родившихся младенцев, в то время как резус-несовместимость у супругов отмечается в 20 раз чаще. Кроме того, при низком уровне рождаемости не у каждой матери развивается столь выраженная сенсибилизация, чтобы у плода возникла тяжелая ГБН. Имеет значение для развития заболевания и степень проницаемости плаценты.

При возникновении ГБН по системе АВО число предшествующих беременностей не имеет значения, так как сенсибилизации может способствовать множество факторов.

Механизм развития ГБН

Разрушение эритроцитов приводит не только к анемии плода или младенца, но и к значительному повышению уровня билирубина в крови. В норме непрямой билирубин связывается с альбумином (разновидность белков крови) и превращается в прямой билирубин. Но слишком большое количество непрямого билирубина, выделяющегося из разрушенных эритроцитов, не успевает связываться с альбумином крови и продолжает циркулировать и нарастать в крови.

Непрямой билирубин является токсичным для нервной системы. При достижении уровня выше 340 мкмоль/л у доношенных младенцев и выше 200 мкмоль/л у недоношенных он способен проникать через гематоэнцефалический барьер и поражать головной мозг (прежде всего кору и подкорковые ядра). В результате развивается билирубиновая энцефалопатия, или ядерная желтуха.

Непрямой билирубин опасен не только для нервной системы: это тканевой яд, вызывающий дегенеративные изменения во многих органах вплоть до омертвения клеток. При поражении печени в крови повышается также уровень прямого билирубина, развивается сгущение желчи, застой ее в желчных протоках и реактивный гепатит.

В результате разрушения эритроцитов у ребенка развивается анемия, в ответ на что появляются нетипичные очаги кроветворения. Во внутренних органах откладываются продукты распада эритроцитов. Развивается дефицит микроэлементов (меди, железа, и др.).

Симптоматика

Желтуха является одним из признаков ГБН.

Желтуха является одним из признаков ГБН.Различают такие клинические формы ГБН:

- Отечная (наиболее тяжелая форма, развивающаяся в 2% случаев), возникает внутриутробно, может привести к выкидышу и мертворождению. В случае прогрессирования приводит к гипоксии, тяжелой , нарушению , снижению уровня белков крови и отеку тканей. Иногда эту форму именуют «общей водянкой плода».

Плод погибает внутриутробно, или младенец рождается в очень тяжелом состоянии, с выраженными отеками.

Кожные покровы бледные, с желтушным оттенком. Ребенок вялый, резко снижен тонус мышц, значительно и селезенки, выражены явления легочно- . Уровень гемоглобина ниже 100 г/л. При этой форме новорожденные погибают в течение 1-2 суток после рождения.

- Желтушная форма развивается наиболее часто,в 88% случаев. Это среднетяжелая клиническая форма болезни. Основными проявлениями ее являются: быстро и рано (в первые сутки жизни, редко – на вторые) развивающаяся желтушность кожных покровов, анемия, увеличение печени и селезенки. Характерным является апельсиновый оттенок желтушности. Нарастает она буквально по часам. Чем раньше желтуха появляется, тем тяжелее течение заболевания.

При нарастании уровня билирубина усиливается сонливость и вялость ребенка, отмечается снижение мышечного тонуса, появляется монотонный крик. При увеличении концентрации непрямого билирубина до критических показателей (чаще на 3-4 сутки) появля

Гемолитическая болезнь новорожденных по группе крови: последствия, лечение и профилактика

Часто в первые несколько суток после рождения кожа малыша начинает стремительно желтеть. Это явление знакомо неонатологам, которые сразу же назначают обследование малыша и соответствующее лечение.

Однако не все молодые родители знают, как правильно реагировать на подобный симптом и чем он опасен для ребенка. Рассмотрим, что означает диагноз гемолитическая болезнь, каковы причины желтушки и что делать родителям новорожденного?

Что такое гемолитическая болезнь и чем она опасна?

Гемолитическая болезнь – довольно тяжелое состояние новорожденного, при котором в крови малыша отмечается массовый распад эритроцитов под названием гемолиз. Ученые объясняют это явление отличием состава крови матери и ребенка.

Есть несколько разновидностей этого заболевания, но наиболее опасно состояние, вызванное несовместимостью крови по резус-фактору. Эта проблема почти в ста процентах случаев возникает у женщин, имеющих отрицательный резус. Если же недуг развивается вследствие отличия групп крови мамы и малыша (по системе АВ0) – его течение менее сложное.

Чаще гемолитическая болезнь новорожденных проявляется изменением цвета кожи – она приобретает желтый оттенок. Однако это лишь один из симптомов развития заболевания. Наиболее опасные проявления можно определить только по результатам лабораторных исследований, УЗИ, допплерографии, нарушениям рефлексов.

Легкая форма заболевания может пройти без последствий, однако и она требует вмешательства специалиста. Если гемолитическую желтуху новорожденных в средней и тяжелой форме не лечить, ребенок может погибнуть. На сегодняшний день существует полностью отработанный механизм профилактики и лечения этого опасного состояния, в связи с чем сценарий заболевания в большинстве случаев благоприятный.

Причины возникновения заболевания у новорожденных

Почему возникает патология? Рассмотрим ее основные причины. Все люди имеют определенную группу крови. Всего их четыре – 0, А, В и АВ (в отечественной медицине используются обозначения I, II, III, IV). Группу присваивают на основании состава крови, в котором присутствуют антигены.

Помимо антигенов, в крови большей части европеоидного населения планеты (около 85%) наличествуют особые белки эритроцитов (антигены D), определяющие резус-фактор. Если у пациента не обнаружен этот белок, его кровь относится к резус-отрицательной группе.

Состав крови у новорожденного может отличаться от родительской (согласно генетической вероятности). Если мать и плод имеют различную группу или резус-фактор, возникают предпосылки для иммунологического конфликта.

В чем заключается это противоречие? Организм женщины воспринимает клетки крови плода как чуждые ему и начинает с ними бороться, продуцируя антитела. Эти частицы попадают в кровоток малыша, проникая через плаценту.

Описанный процесс может начаться уже на 8 неделе беременности, когда у плода формируется резус-фактор и группа крови. Однако чаще массовое проникновение антигенов через плаценту происходит в момент родов. В результате этого у малыша в крови начинается процесс распада эритроцитов – гемолиз.

Такой распад красных кровяных телец становится причиной накопления в тканях детского организма желчного пигмента – билирубина, который провоцирует повреждение жизненно важных органов – печени, селезенки, костного мозга. Особенно опасен этот компонент желчи тем, что может проникать через гемаэнцефалический барьер и нарушать работу головного мозга.

Кроме того, гемолиз значительно снижает уровень гемоглобина в крови, и у малыша возникает анемия. Малокровие – довольно опасное для новорожденного состояние, поскольку способствует кислородному голоданию тканей и органов.

Несоответствие крови по системе АВО (то есть по группе) обычно не ведет к серьезным последствиям. Однако если в период беременности женщина болела ОРВИ, гриппом или иными инфекционными заболеваниями, это увеличивает проницаемость плаценты, что ведет к развитию опасных форм болезни.

По статистике недуг чаще возникает у малышей, у которых не соответствует резус-фактор с материнской кровью. Однако часть специалистов уверена, что иммунологический конфликт по системе АВО – явление не редкое, вот только симптомы его могут быть смазанными и диагноз часто не ставится.

Классификация и симптомы гемолитической болезни новорожденных

Как мы упоминали, гемолитическая болезнь имеет несколько разновидностей. Точнее, их четыре.

Рассмотрим эти типы подробнее:

- Желтушная форма гемолитической болезни встречается у новорожденных особенно часто. Это средний по тяжести вид заболевания. Для него характерно появление начальных симптомов лишь на следующие сутки после рождения. Ребенок появляется на свет с нормальным цветом кожи и без видимых патологий. Затем кожные покровы малыша приобретают желтоватый оттенок, который постепенно становится ярче. У ребенка могут быть угнетены рефлексы, увеличивается печень, селезенка.

- Ядерная желтуха или билирубиновая энцефалопатия – опасная интоксикация мозга. Недуг возникает при запоздалой терапии желтушного типа заболевания. Ядерная желтуха проходит в два этапа. Для стартовой фазы характерна расслабленная поза младенца, слабые реакции на раздражители. Кожные покровы приобретают синюшный оттенок, возникают судороги, глаза у малыша широко открыты (рекомендуем прочитать: почему возникают судороги у детей?). Следующий этап – спастический. Ребенок кричит, у него напряжены мышцы, дыхание сбивается. Это заболевание может привести к ДЦП, глухоте, нарушениям речи.

- Анемичная форма – наиболее безобидная. При этом состоянии у ребенка снижен гемоглобин в крови, малыш вялый, ослабленный, плохо сосет грудь. Этот тип болезни отмечается у каждого 10 заболевшего новорожденного и имеет благоприятный сценарий.

- Отечная разновидность представляет собой наиболее опасный случай заболевания. Ребенок рождается с характерными отеками во всех полостях организма – сердечной сумке, плевральном отделе, брюшной полости. Кожные покровы имеют желтый оттенок, при этом выражена бледность. Печень и селезенка увеличены, анализ крови показывает глубокую анемию (рекомендуем прочитать: причины, по которым увеличена селезенка у детей). Такие симптомы могут стать причиной развития сердечной недостаточности и привести к летальному исходу еще в лоне матери или сразу после рождения.

Все разновидности заболевания имеют схожие симптомы – пожелтение кожных покровов, темный цвет мочи, вялость ребенка. Однако наиболее точный диагноз можно поставить лишь на основании лабораторных исследований.

Методы диагностики

Диагностика заболевания проводится на этапе внутриутробного развития плода и после рождения. Рассмотрим методы натальной и постнатальной диагностики.

Если у матери резус крови отрицательный, еще в период беременности врач собирает данные, чтобы составить картину возможных патологий. Учитывается масса информации: несовместимость крови родителей, аборты, выкидыши, предыдущие роды матери.

Не менее трех раз за беременность у женщины выявляется титр противорезусных антител. Тревожные симптомы – скачкообразные значения, их стабильный рост, а также снижение уровня незадолго до родов – могут свидетельствовать о проникновении антител через плаценту.

При наличии риска иммунного конфликта врач назначает исследование околоплодных вод (определяется билирубин, уровень белка, железа, глюкозы и др.). Непременно берутся во внимание результаты УЗИ и допплерографии – утолщение плаценты, многоводие, скорость кровотока в мозговой артерии и т. д.

Постнатальная диагностика производится на основании обследования младенца после рождения. Это наличие желтухи, контроль билирубина в динамике, эритробластоз, уровень гемоглобина в крови и др. Все показания рассматриваются в комплексе. Иммунологический конфликт по системе АВО, несмотря на благоприятный прогноз, также требует внимания доктора.

Дифферинциальная диагностика проводится с такими состояниями, как наследственная гемолитическая желтуха, сепсис, кровоизлияния, которые могут стать причиной малокровия. Также отсеиваются цитамегаловирусные инфекции и токсоплазмоз.

Желтуха новорожденных может носить исключительно физиологический характер. Ее возникновение обусловлено недостаточной зрелостью ферментов печени и заменой клеток гемоглобина. Как только ферменты начинают вырабатываться в нужном количестве, цвет кожи малыша приобретает нормальный оттенок. Описанное состояние лечения не требует.

Особенности лечения

Лечение желтушного и иного типа гемолитической болезни основывается на тяжести ее течения. Важно быстрее избавить организм от токсинов – продуктов распада эритроцитов. Также требуется терапия по снижению уровня билирубина, чтобы остановить процесс гемолиза (см. также: таблица с нормой билирубина у новорожденных по дням).

В сложных случаях показано переливание крови, которое делают плоду внутриутробно или после рождения. Другие способы устранения симптомов – гемосорбция (пропускание крови через специальные фильтры) и плазмоферез (удаление из ограниченного объема крови плазмы, содержащей токсины). Однако заменное переливание крови и иные вмешательства имеют четкие показания:

- если непрямой билирубин в пуповинной крови превышает показатель 60 мкмоль/л либо растет со скоростью более чем на 10 аналогичных единиц в час;

- уровень гемоглобина у малыша критический – менее 100 г/л;

- желтуха появилась сразу после рождения или в первые 12 часов.

Следует помнить, что переливания крови часто несут осложнения, большинство из которых связано с нарушением техники процедуры. Используется только свежая кровь, хранившаяся не более 2 дней, и низкая скорость переливания. Помимо этого важно, чтобы эритроцитарная масса была близкой к температуре тела, чтобы избежать остановки сердца.

Также новорожденным, находящимся в тяжелом состоянии, вводят глюкокортикоиды. Данная терапия возможна в течение недели после родов.

Малышам, имеющим более легкие симптомы, показано консервативное лечение. Как правило, это:

- в/в введение глюкозы, белка;

- применение активаторов ферментов печени;

- назначение абсорбентов, которые помогают связать и вывести из организма токсины;

- использование витаминов и препаратов, стимулирующих работу печени и ускоряющих обменные процессы в организме малыша.

Всем деткам с признаками пожелтения кожи назначают фототерапию. Эта процедура подразумевает воздействие на кожные покровы крохи флюоресцентного света (белого или синего). Такие мероприятия выводят из организма непрямой билирубин, трансформируя его в водорастворимые вещества.

Также фототерапия проводится в целях профилактики возникновения гипербилирубинемии, если имела место гипоксия плода, и нарушений терморегуляции. Часто процедуру назначают недоношенным малышам.

Начинать лактацию при гемолитической болезни можно лишь после разрешения лечащего врача. Как правило, прикладывание к груди осуществляется только через три недели после рождения. За этот период из молока матери полностью выводятся антитела, а пока малыша кормят смесью или донорским молоком.

Прививки, которые принято делать еще в роддоме, при желтухе могут быть отложены. В частности, БЦЖ делают немного позже.

Последствия гемолитической болезни для ребенка

Последствия гемолитической болезни новорожденных могут отсутствовать вовсе, а могут быть довольно значительными. Все зависит от формы недуга, а также от своевременности и адекватности терапии. При диагностировании легкой формы гемолитической болезни уже к концу второй недели все показатели здоровья ребенка приходят в норму. Впоследствии малыш будет хорошо расти и развиваться согласно своему возрасту.

Если же уровень билирубина превысил критические значения в 340 мкмоль/л, в будущем возможны негативные последствия. К краткосрочным относят развитие ядерной формы заболевания, когда мозг малыша страдает от токсинов. Данная форма может привести к различным психическим нарушениям, развитию детского церебрального паралича, потере слуха.

О развитии ядерной формы можно судить по ригидности мышц на затылке, выпячиванию родничка, подергивании мышц, признакам удушья. Есть также и другие симптомы этого состояния, о которых известно неонатологам.

Высокие показатели билирубина могут сказаться и позже. По статистике у каждого третьего ребенка с подобными симптомами диагностируются нервно-психические нарушения. В связи с этим малыши с тяжелой формой гемолитической болезни после стабилизации состояния находятся на учете невропатолога, окулиста и педиатра.

Некоторым из деток требуется долгий период реабилитации, иным же достаточно пары месяцев для окончательного восстановления. Однако наблюдение специалистов показано и тем, и другим.

Профилактические мероприятия

К профилактическим мерам относят особый контроль состояния беременной женщины, входящей в группу риска.

Пациентки с отрицательным резус-фактором подлежат отдельному учету в женской консультации.

Проводятся следующие мероприятия:

- Сбор анамнеза – предшествующие беременности переливания крови, выкидыши, мертворожденные дети, аборты. Эта информация поможет оценить вероятный уровень антигенов в крови пациентки. Наиболее уязвимы из них уже рожавшие или с наличием абортов в анамнезе, поскольку в этих случаях организм уже готов к «отпору» и вероятность иммунного конфликта высока.

- В критических случаях врач рекомендует сделать инъекцию антирезусного иммуноглобулина, чтобы подавить выработку антител. Такой укол станет профилактикой проблем с новой беременностью.

- Систематический контроль крови беременной на наличие резус-антител. Если их концентрация возрастает, пациентка направляется на профилактическое лечение.

- Часто доктор назначает стимуляцию родовой деятельности уже после 36 недели беременности. Преждевременные роды вызывают из-за высокого риска гемолитической болезни новорожденных, поскольку именно на последнем месяце вынашивания ребенка возрастает проницаемость плаценты и активизируется обмен клетками крови матери и ребенка.

Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »

Врач-педиатр 2 категории, аллерголог-иммунолог, окончила БГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Подробнее »Поделитесь с друьями!

Гемолитическая болезнь новорожденных — лечение, формы, последствия

Гемолитическая болезнь новорожденных – это нефизиологическое развитие гемолитической анемии изоиммунного типа, возникающей как результат несовместимости эритроцитарных антигенов плода и крови матери, которая содержит высокую концентрацию антител к данным антигенам. Уровень диагностированности такой патологии как «гемолитическая болезнь новорожденности» составляет 0,6%, а показатель перинатальной смертности по данным всемирной статистики не превышает 2,5 %.

Гемолитическая болезнь новорожденных – это нефизиологическое развитие гемолитической анемии изоиммунного типа, возникающей как результат несовместимости эритроцитарных антигенов плода и крови матери, которая содержит высокую концентрацию антител к данным антигенам. Уровень диагностированности такой патологии как «гемолитическая болезнь новорожденности» составляет 0,6%, а показатель перинатальной смертности по данным всемирной статистики не превышает 2,5 %.

Причины гемолитической болезни новорожденных

В основу этиопатогенетического механизма развития гемолитической болезни новорожденного положено развитие иммунного конфликта, возникающего при условии «антиген-отрицательности» матери и «антиген-положительности» будущего ребенка. Для того чтобы развилась классическая гемолитическая болезнь плода, обязательным условием является предварительная сенсибилизация организма матери, то есть имеющийся факт повторной беременности. В ситуации, когда гемолитическая болезнь крови развивается по групповой несовместимости, факт сенсибилизации матери не имеет значения, и анемия развивается даже при первой беременности.

Патогенетический механизм развития гемолитической болезни новорожденных запускается в момент попадания антиген-положительных эритроцитарных кровяных клеток в организм антиген-отрицательной беременной женщины. Наибольшее значение имеет объем крови плода, которая попадает в кровь матери. Существует целый спектр не модифицируемых факторов риска, способствующих развитию гемолитической болезни новорожденных в виде предшествующих абортов и выкидышей, наличия факта внематочной беременности в анамнезе, применения инвазивных диагностических методик и угрозы прерывания беременности в прошлом.

Основу заболева