Гемолитическая болезнь новорожденных: причины, лечение, последствия

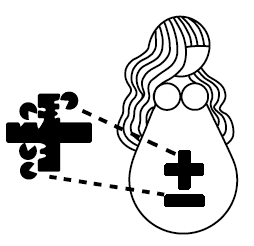

Гемолитическая болезнь новорожденных – это тяжелое состояние плода или только что рожденного ребенка, которое возникает, как результат иммунного конфликта.

Этот конфликт возникает из-за несовместимости крови плода и его мамы по некоторым антигенам. Такими антигенами могут быть разные группы крови или резус-фактор плода и матери.

Этот конфликт возникает из-за несовместимости крови плода и его мамы по некоторым антигенам. Такими антигенами могут быть разные группы крови или резус-фактор плода и матери.

В результате, эритроциты плода подвергаются атаке антител матери, которые преодолевают барьер плаценты, что приводит к их гемолизу (клетки лопаются).

Проявления гемолитической болезни новорожденных могут быть разной степени и формы, но всегда опасны для здоровья и жизни малыша, вплоть до гибели его в утробе мамы.

Поэтому, при выявлении факторов риска и патологии течения беременности за плодом и мамой тщательно следят, и при наличии отрицательного резус-фактора у мамы, вводят ей специальные препараты – антирезус-глобулины.

Гемолитическая болезнь новорожденных: причины

Причинами гемолитической болезни новорожденных могут становиться иммунологические конфликты, которые развиваются при наличии:

- несовместимости крови матери и плода по резус-фактору. Обычно такое бывает, если у мамы резус-отрицательная кровь, а плод наследует папин положительный резус-фактор. Это состояние в медицине называют резус-конфликтом. Обычно он возникает при повторных беременностях, или если ранее женщине переливалась кровь или эритроциты с не своим резус-фактором. Накопление антител идет от беременности к беременности (даже если это был аборт или выкидыш), и риски возрастают, если не проводить адекватной терапии.

- несовместимость крови матери и плода по группе крови, если у матери первая группа крови, а у плода любая другая. Протекает не так тяжело, как при резус-несовместимости, может возникать при первой же беременности. В кровь ребенка проникают особые антитела матери, направленные к эритроцитам плода.

- редкие варианты несовместимости по разным антигенам на поверхности эритроцитов плода, не связанные с группой крови или резус-фактором.

Как будет проявляться?

Во время беременности особых проявлений не возникает, могут проявиться симптомы, сходные с гестозами. А вот для плода гемолитическая болезнь новорожденных может проявиться в вариантах:

- внутриутробной гибели после 20 недель и более из-за атаки маминых антител на ткани плода

- анемической формы

- желтушной формы

- отечной формы болезни.

Гемолитическая болезнь новорожденных по группе крови ничем принципиально в клиническом течении не отличается от таковой по резус-фактору, но проявления будут не столь яркими и тяжелыми, а прогнозы будут более позитивными.

Основные проявления, которые возникают при всех формах гемолитической болезни плода – это сильная анемия, увеличение печени и селезенки ребенка, что существенно нарушает его нормальный обмен веществ.

При отечной форме болезни резко увеличены печень и селезенка, все железы и сердце, снижено количество белка в крови, сильно отекает кожа и подкожная клетчатка, в животике и грудной клетке, в сердечной сумке также копится жидкость, что приводит к увеличению веса малыша в два и более раза.

Именно отечная форма наиболее тяжело протекает из-за резких нарушений работы всех органов и систем, сильной гипоксии тканей из-за очень низкого количества эритроцитов и гемоглобина, поражения нервной системы, что часто ведет к гибели малыша вскоре после родов.

Желтушный вариант протекает легче, ребенок рождается в срок и с нормальным весом, кожные покровы также нормального цвета, но спустя несколько часов ребенок резко начинает желтеть, реже могут быть врожденные желтухи.

Увеличиваются селезенка и печень, сердце и лимфоузлы, резко возрастает уровень токсично билирубина в крови.

Такой уровень билирубина повреждает клетки печени и сердца, почки, но особенно он опасен для мозга, проявляясь энцефалопатией и ядерной желтухой.

Мозг буквально пропитывается билирубином и прокрашивается в желтый цвет.

Дети вялые и плохо кушают, сильно срыгивают и не набирает вес, у них снижены рефлексы, возможны судороги и рвоты.

Критическим будет уровень билирубина выше 340 мкмольл, если ребенок не доношен, уровень билирубина, повреждающего мозг, для него будет еще ниже.

Последствия такого состояния могут быть опасными – от гибели малыша до тяжелых неврологических расстройств и отставания в развитии в дальнейшем.

Анемическая форма протекает легче всего, при ней отмечается бледность ребенка, увеличение печени и селезенки и плохое сосание, набор веса и отставание в физическом и психическом развитии.

При этом стоит помнить, чем больше в крови матери будет антител к эритроцитам плода, тем серьезнее будет прогноз для ребенка. Диагноз ставят порой еще на этапе беременности, и заранее готовятся к оказанию помощи малышу сразу после его рождения.

Гемолитическая болезнь новорожденных: лечение

Кроме того, нужно активно повысить уровень гемоглобина и количество эритроцитов, поддержать работу внутренних органов.

Кроме того, нужно активно повысить уровень гемоглобина и количество эритроцитов, поддержать работу внутренних органов.

Обычно при подозрении на ГБН:

- Решают вопрос о сроке и способе родов, при тяжелом состоянии плода делают экстренное кесарево для спасения его жизни. Особенно это важно при большой массе плода из-за отека, он просто не сможет родиться естественным путем.

- Малышу ежедневно замеряют гематокрит, билирубин и уровень гемоглобина.

- При необходимости вводят эритроцитарную массу только своей группы крови.

- ставят капельницы с питательными (раствор глюкозы с витаминами группы В, физраствор, раствор рингера) и детоксикационными растворами (гемодез, полиглюкин).Не менее важной частью лечения при наличии желтухи будет фототерапия под лампой, которая помогает в разрушении и выведении из кожи ребенка билирубина. Малыша помещают под лампу несколько раз в день на строго ограниченное время, следя за реакциями. Для защиты глаз от УФ-лучей надевают специальную повязку. Облучение разрушает в коже токсичный билирубин и выводит его с мочой.

- При тяжелых проявлениях гемолитической болезни новорожденных нужно будет проведение зондового капельного введения питательных жидкостей (глюкоза, растворы белка, альбумин, физраствор) в животик ребенка с заменным переливанием крови. Это полное замещение собственной крови ребенка одногруппной кровью на весь объем через сосуды пупка. При резус-конфликте при заменном переливании крови применяют одногруппную кровь резус-отрицательную, а при несовместимости по группе крови переливают эритроциты первой группы крови в соответствии с резусом ребенка и одногруппную плазму крови ребенка.

- Если ребенок в тяжелом состоянии, его помещают в условия детской реанимации и подключают к аппаратам ИВЛ и проводят все необходимые мероприятия по лечению и выхаживанию.

Гемолитическая болезнь новорожденных: последствия

Последствия гемолитической болезни новорожденных могут быть различны в зависимости от степени тяжести патологии.

Тяжелые формы ГБН могут давать впоследствии тяжелые физические и психические отставания в развитии, вплоть до развития детского церебрального паралича.

Легкие формы патологии могут оставлять после себя умственную отсталость или задержку психического развития, нарушение функций движения, косоглазие и поражения слуха.

Дети с перенесенной ГБН плохо переносят прививки, склонны к развитию тяжелых аллергий и часто и длительно могут болеть инфекционными заболеваниями.

С целью снижения риска подобных осложнений при беременности, у женщин с отрицательным резус-фактором нужно строгое слежение за уровнем антител и введением им особых антирезус-иммуноглобулинов в определенные сроки беременности (обычно в третьем триместре беременности и сразу в родах).

Таким женщинам крайне не рекомендованы аборты, опасны внематочные беременности и выкидыши.

причины, что делать, как лечить

Гемолитическая болезнь у новорожденных детей (ГБН) — это патология, которая возникает во время внутриутробного развития или же на протяжении первых часов после рождения. Причиной данной патологии становится несовместимость крови плода и его матери, когда у женщины начинают вырабатываться антитела на эритроциты ребенка (иммунологический конфликт). Развитие болезни происходит из-за того, что антитела из женского организма попадают в организм ребенка. Таким образом происходит активное разрушение эритроцитов малыша.. кроме того ГБН стоит чуть ли не первой с списке причин, которые вызывают ядерную желтуху у крохи и анемию.Стоит отметить, что в последние годы значительно участились случаи проявления гемолитической болезни — примерно один случай на 250-300 родов. Как правило, данная патология возникает из-за резус конфликта женщины и ребенка. Если же говорить о несовместимости по группе крови, то таких случаев в несколько раз меньше. Несовместимость же другим эритроцитарным антигенам вообще считается редкостью, ведь такие случаи единичные.

Если гемолитическая болезнь развивается по резус-фактору, то она протекает в 3-6% случаев довольно легко, но в то же время ее очень трудно диагностировать. Известны случаи, когда гемолитическая болезнь данного типа была обнаружена у новорожденного уже в запущенной стадии, когда лечение не приносит ощутимого результата.

Когда у новорожденного начинает развиваться гемолиз или разрушение эритроцитов, то очень быстро в его крови повышается уровень билирубина и провоцирует развитие анемии. Когда уровень билирубина слишком высокий и превышает критический показатель, то он начинает выделять токсины, которые влияют на головной мозг и многие другие органы ребенка. Кроме того начинает очень быстро прогрессировать анемия и организм для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода начинает делать все возможное. Таким образом начинает увеличиваться в размерах печень, а за ней и селезенка.

Клинические формы гемолитической анемии у новорожденного ребенка

На сегодняшний день врачи выделяют следующие клинические формы гемолитической анемии:- Отечная форма ГБН. Данная форма является самой тяжелой и начинает развиваться она еще внутриутробно. Как результат уничтожения эритроцитов у ребенка развивается тяжелая форма анемии, нарушается обмен веществ, отекают ткани и снижается уровень белка. Если ГБН начала развиваться на раннем сроке беременности, то все может закончиться выкидышем. Если же ребенок все таки выживет, то родится он очень бледный, с ярко выраженными отеками.

- Желтушная форма ГБН. Такую форму можно встретить чаще всего. Основные симптомы — это ранее развитие желтухи, анемии и значительное увеличение печени и селезенки. Желтуха может появиться сразу же после рождения или примерно через 1-2 суток, что не свойственно для физиологической желтухи. Чем раньше она появилась, тем более тяжело будет протекать ГБН. Признаками заболевания становится зеленоватый цвет кожи, темная моча и бесцветный кал.

- Анемическая форма ГБН. Такая форма есть наиболее щадящей и легкой. Проявляется она на протяжении семи дней после рождения ребенка. Не всегда можно сразу отметить появление бледности кожи, а поэтому ГБН могут диагностировать на 2-3 неделю жизни малыша. Внешне ребенок остается прежним, но начинает увеличиваться в размерах печень и селезенка. Уровень билирубина будет повышенным, но немного. Такую форму заболевания можно легко вылечить без вредных последствий для здоровья малыша.

Нужно очень внимательно следить за состоянием ребенка и при малейших подозрениях усложнений обращайтесь немедленно к врачу.

Диагностика и лечение гемолитической болезни новорожденных

На сегодняшний день медицина более развитая и можно заранее диагностировать наличие гемолитической болезни, а также начать ее вовремя лечить. Ведь именно своевременное обнаружение и лечение есть залогом быстрого выздоровления ребенка. Стоит отметить, что сегодня есть два типа диагностики ГБН: антенатальная и постнатальная диагностика.

На сегодняшний день медицина более развитая и можно заранее диагностировать наличие гемолитической болезни, а также начать ее вовремя лечить. Ведь именно своевременное обнаружение и лечение есть залогом быстрого выздоровления ребенка. Стоит отметить, что сегодня есть два типа диагностики ГБН: антенатальная и постнатальная диагностика.

Антенатальная диагностика проводится еще на протяжении беременности у женщин, которые входят в группу риска. Если у женщины отрицательный резус, то на протяжении беременности она должна пройти три раза определение наличии антител в крови. Очень важно учитывать результаты в динамике, ведь они могут показать высокий риск заболевания ребенка. Для того, чтобы окончательно убедится в диагнозе нужно исследовать околоплодные воды на наличие уровня билирубина, железа, глюкозы и белка. Кроме того подозрения могут вызвать изменения в развитии плода, которые можно обнаружить путем УЗИ.

Постнатальная диагностика проводится после рождения ребенка и полностью заключается в изучении клинических симптомов заболевания у ребенка. При этом нужно изучать совершенно все данные, при чем как в комплексе, так и в динамике.

Как лечить гемолитическую болезнь у новорожденного ребенка

Если у ребенка была обнаружена тяжелая форма гемолитической болезни, то тогда врачи прибегают к крайним мерам лечения: заменное переливание крови, гемосорбция или же плазмофорез. Благодаря переливанию крови из организма можно вывести излишек билирубина, а также пополнить запасы эритроцитов и гемоглобина. На сегодняшний день врачи уже перестали переливать цельную кровь, а для переливания используют эритроцитарную массу и свежезамороженную плазму.Показания к переливанию крови, если ребенок недоношенный

- Уровень непрямого билирубина превышает критический показатель;

- уровень билирубина увеличивается каждый час примерно на 6-10 мкмоль/л;

- наблюдается тяжелая форма анемии.

Если у ребенка отмечена более легкая форма заболевания, то лечение проводится старым методом, который также позволяет снизить уровень билирубина в крови. Для этого могут переливать растворы глюкозы или же белковые препараты. Очень часто могут использовать фототерапию, которая при легких формах заболевания также дает хороший результат. Для того, чтобы провести фототерапию ребенка кладут в специальный кувез, где его начинают облучать специальным светом, который стимулирует распад билирубина в такую форма, которая могла бы вывестись из организма естественным путем.

Кроме того для лечения гемолитической болезни могут использовать витамины В2, В6, С, активированный уголь, преднизалон, кокарбоксилазу или фенобарбитал. Стоит отметить, что раньше считали, что если ребенок более гемолитической болезнью, то его нельзя прикладывать к груди. Сегодня же доказано, что антитела, которые есть в молоке у женщины не попадают в кровь ребенка и полностью разрушаются под воздействием соляной кислоты желудка малыша. Поэтому не надо ничего бояться и прикладывайте ребенка как можно чаще к груди. Это поможет ему быстрее окрепнуть и начать самостоятельно бороться с заболеванием.

Профилактика гемолитической болезни у новорожденного ребенка

Прежде всего о профилактике нужно побеспокоиться тем женщинам, которые имеют отрицательный резус. В качестве профилактики используют введение антирезуса на протяжении первых суток после рождения здорового ребенка или же после абортов и выкидышей. Таким образом блокируется выработка антител организмом матери. Также стоит вспомнить и о такой специфической профилактике, как предупреждение абортов или же гемотрансфузия только крови одной группы и резуса.Гемолитическая болезнь новорожденных: причины и лечение

Знаете ли вы, что несовместимость между матерью и плодом по резусу, а реже – по группе, способна привести к изменениям в организме ребенка, аналогичным переливанию иногруппной крови? Такие состояния встречаются у 0,2-0,3 % новорожденных. Они сопровождаются аутоиммунной желтухой, анемией, сердечной недостаточностью.

Патология называется гемолитической болезнью, которая может развиться как у плода внутриутробно, так и в первые часы жизни новорожденного. Тяжесть и время наступления заболевания зависят от срока гестации, количества попавших в организм крохи иммунных телец матери и его личной сопротивляемости.

Что же лежит в истоках заболевания, какова его диагностика, и как уберечь свое чадо от тяжелых последствий? Давайте обо всем по порядку.

Причины

В термине «гемолитическая болезнь» кроется весь патогенез. Гемолизом называется растворение эритроцитов, при котором в плазму выделяется большое количество билирубина. Билирубин – это пигментный антиоксидант. Из плазмы его вылавливают клетки печени и соединяют с органической кислотой. Дальше уже связанный билирубин через желчные пути поступает в просвет кишечника, претерпевает некоторые изменения и выводится из организма.

Избыток этих двух фракций пигмента (свободной и связанной) приводит к желтушному окрашиванию кожных покровов, слизистых оболочек, внутренних органов и всех биологических жидкостей плода и новорожденного.

- Связанная фракция практически не подвергается обратному всасыванию из кишечника, она малотоксична, и даже если и попадает в плазму, не оказывает выраженного негативного влияния на организм.

- Свободный билирубин легко проникает вовнутрь каждой клеточки и вызывает токсическое повреждение. Особенно он опасен для высокоорганизованных клеток головного мозга.

Непосредственные причины гемолитической болезни новорожденного

Почему же происходит гемолиз эритроцитов у плода или новорожденного? Да все потому, что против них в организме матери образуются иммунные антитела, проникающие через патологически измененный гематоплацентарный барьер (в норме, цельная кровь плода проникает в материнскую с 16 недели, но ее количество ничтожно – до 0,2 мл, а для сенсибилизации необходимо хотя бы 0,5 мл). А значит, предрасполагающими факторами развития гемолитической болезни являются состояния, способствующие повышению проницаемости плацентарной ткани:

- соматические и эндокринные заболевания, в т. ч. и гестационный диабет;

- инфекции, особенно вирусные;

- пороки развития или отслойка плаценты;

- токсикоз и/или гестоз;

- угроза выкидыша, вызванная другими причинами.

Гемолитическая болезнь чаще всего развивается у резус-положительного плода, мать которого имеет отрицательный резус, хотя конфликт может возникнуть и при несовместимости по любой другой из 14 эритроцитарных антигенных систем. Так, на втором месте стоит гемолитическая болезнь, возникшая у новорожденного, мама, бабушка и дедушка по материнской линии которого обладают первой группой крови.

У таких мам в организме нет групповых антигенов, а у плода они есть. При повышенной проницаемости плацентарной ткани они попадают в плазму беременной женщины и ее иммунная система начинает вырабатывать антитела. Последние курсируют в обратном направлении и вызывают разрушение плодных эритроцитов.

Но на выработку антител необходимо время, и первая беременность может закончиться без осложнений. А вот вторую беременность иммунная система женщины встретит во всеоружии. Ситуацию для последующих детей усугубляет непосредственное попадание плодной крови в материнские сосуды во время первых физиологических родов.

Вот почему так важно, чтобы у женщины с отрицательным резусом или «идеальной» первой группой крови до зачатия желанного ребенка не было предыдущих прерываний беременности: абортов, выкидышей, внематочной —имплантации эмбриона—. Любая первая беременность, независимо от исхода, оставляет память о себе в виде антител на всю жизнь! И с каждой последующей их титр растет на 10%.

Кроме того, сенсибилизации женщины могут способствовать некоторые предшествующие беременности вмешательства:

- переливание крови или эритроцитарной массы;

- пересадка тканей;

- трансплантация органов.

Редкими причинами скрытой сенсибилизации становятся вакцинации, перенесенные инфекции, перенасыщенный животными белками рацион.

Защитные факторы

Но неужели природа не придумала защитных механизмов? Придумала, на то она и природа! И вот несколько хорошо изученных:

- во-первых, для стимуляции образования материнских антител требуется большое количество плодной крови, но ведь плацента ее не пропускает, и только к концу гестационного срока (с 37 недели) она, перезревшая, начинает давать сбой;

- во-вторых, антитела матери нейтрализуются антигенами, родственными эритроцитам плода: плаценты, околоплодных вод, тканей ребенка;

- в-третьих, «проскочившие» плодные эритроциты частично блокируются естественными, постоянно присутствующими в организме женщины, антителами.

Симптомы

Из всех возможных конфликтов резус-несовместимость является самой показательной, ведь она может протекать в любой из существующих форм. Гемолитическая болезнь новорожденного по группе крови протекает легко. Поэтому и разберем патологию на примере несовместимости по резусу.

Разработано несколько рабочих взаимодополняющих классификаций заболевания: по этиологии, степени тяжести, осложнениям, но основная – по клинике и морфологии. Выделяют 4 клинико-морфологические формы с разными исходами, но у них у всех есть и кое-что общее: так как в норме распад эритроцитов происходит, в основном, в селезенке и в печени, при любом проявлении гемолитической болезни обязательно страдают эти органы. Также при всех формах развивается анемия, связанная с массивным распадом эритроцитов и неспособностью кроветворных органов быстро и полноценно восполнить возникший дефицит. Кислородное голодание тканей приводит к отставанию в развитии, плохому набору веса, слабости.

Водянка плода

Эта форма гемолитической болезни развивается при длительном и массивном воздействии материнских антител на плод с 20 до 29 недели беременности. Образовавшийся свободный билирубин связывается с белками плазмы еще нерожденного ребенка и выводится через плаценту. Поэтому желтухи не наблюдается. Зато возникшая анемия и потеря белковых фракций приводят к выраженным изменениям:

- глубокой гипоксии тканей;

- распаду клеток со стремительным нарастанием количества шлаков;

- повышенной проницаемости сосудов с кровоизлияниями;

- безбелковым отекам.

Жидкость накапливается не только в тканях, но и в полостях: брюшной, плевральных, в сердечной сорочке. Нагрузка на сердце возрастает в разы, и развивается сердечная, а впоследствии и дыхательная недостаточность. Основные кроветворные органы – печень и селезенка – работают на износ, увеличиваются в размерах и не справляются с остальными своими функциями.

Это очень опасная форма гемолитической болезни: она приводит к внутриутробной гибели плода или смерти новорожденного в первые часы или дни. При рождении малыш резко бледен и отечен, живот его увеличен за счет свободной жидкости в брюшной полости, рефлексы слабые или вовсе отсутствуют, кожа с множественными кровоизлияниями. При несвоевременном лечении смерть наступает от интоксикации, сердечной и дыхательной недостаточности.

Желтушная форма

Эта и следующие 2 формы заболевания новорожденных развиваются в результате попадания материнских антител в плазму плода после 29 недели и/или непосредственно во время родов. И чем больше иммуноглобулинов атаковало кроху, тем раньше появится развернутая клиническая картина, и тем тяжелее будет протекать патология.

Название говорит само за себя: желтушная форма гемолитической болезни новорожденного характеризуется желтушным окрашиванием кожи и слизистых оболочек. Симптом появляется в первые часы жизни, в основном – до суток от рождения. Его интенсивность достигает максимума к 4 дню, а затем, под воздействием лечения, постепенно уходит.

Эта самая встречаемая форма, она составляет 90% случаев гемолитической болезни. Кроме желтухи, наблюдаются множественные кровоизлияния, вялость, мышечная слабость, гиподинамия и гипорефлексия, увеличение печени и селезенки, анемия. А вот отеки у новорожденного появляются только при выраженной недостаточности печени, неспособной синтезировать белок.

Моча приобретает вид пива, кал окрашен нормально. При высоких цифрах свободный билирубин проникает через гематоэнцефалический барьер и поражает центральную нервную систему. Состояние называется ядерной желтухой, а проявляется оно симптомами раздражения оболочек и повреждением мозговых ядер:

- сначала это – вялость, снижение артериального давления, гипорефлексия, патологическое зевание, частые срыгивания, рвота, снижение активности сосания, монотонный крик новорожденного;

- затем (к 3-4 дню) – периодические длительные остановки дыхания, редкое сердцебиение, закатывание глаз, адинамия, арефлексия, сменяющиеся резким мышечным возбуждением и судорогами;

- к 3-4 неделе жизни новорожденного мозговая симптоматика частично уходит, что симулирует «мнимое выздоровление»;

- но с 3-5 месяца начинает нарастать клиника неврологических последствий, которые обсудим позже.

Анемическая форма

Встречается в 10-20% случаев гемолитической болезни. Обусловлена длительным проникновением в плазму плода небольшого количества материнских антител и недостаточностью регенераторной функции кроветворных органов. Характеризуется выраженной анемией, увеличением печени и селезенки, гипорефлексией, слабовыраженной желтухой или ее отсутствием.

Отечная форма

Клинически сходна с водянкой плода, но развивается она при массивной атаке материнскими антителами уже после 29 недели гестации. Кожа такого новорожденного отечна и бледна из-за анемии, полупрозрачна, с кровоизлияниями и мацерацией (с размягчением и разрыхлением, вызванным длительным воздействием околоплодных вод). Печень и селезенка увеличены, налицо все признаки физической недозрелости.

Диагностика

Проходит в 2 этапа: до и после родов.

Антенатальная (дородовая) диагностика

- Сбор анамнеза и определение группы и резус-фактора у беременной женщины.

- При настороженности в плане конфликта – выявление фетальных эритроцитов в крови матери, титра антител (3 раза и более – по ситуации: при постановке на учет, на 18-20 неделе, а после – по показаниям) и антител к плодным эритроцитам в гелевой среде по 8 системам.

- При установленном конфликте – взятие околоплодных вод на 26-28 неделе для исследования на плотность, глюкозу, белок, антигены.

Кроме этого, ведется постоянное наблюдение за плодом при помощи УЗИ, допплерометрии, кардиотокографии.

Постнатальная (послеродовая) диагностика

- Оценка клинических проявлений гемолитической болезни у новорожденного.

- Незамедлительное определение группы крови и резус-фактора крохи.

- Общий, биохимический и анализ на сахар пуповинной и крови ребенка в динамике.

- Выявление в плазме новорожденного антиэритроцитарных иммунных комплексов.

Обследуется и мать: на анализ берется как ее кровь, так и грудное молоко, ведь антитела проникают во все биологические жидкости.

При конфликте по редким антигенам проводится простой тест на совместимость – на дне чашки Петри смешиваются эритроциты новорожденного и материнская сыворотка. При конфликте смесь сворачивается, как створоженное молоко.

Лечение

Показана комплексная терапия, начинающаяся еще во время беременности. Планово в конце первого, в середине второго и в середине третьего триместров женщине проводят десенсибилизацию витаминами, антигистаминными средствами, препаратами кальция и железа, кислородом. При необходимости, назначают плазмаферез.

Попутно решается и вопрос о тактике ведения родов и сроках родоразрешения. Например, при водянке или отечной форме гемолитической болезни плод увеличен в размерах и может не соответствовать диаметру родовых путей. Кроме того, чтобы снизить риск попадания дополнительной порции материнской крови в организм новорожденного, рекомендуется —кесарево сечение—.

При тяжелом течении гемолитической болезни плода прибегают к внутриутробному переливанию ему донорской крови, хотя если позволяют сроки (от 37 недель), проводят хирургическое родоразрешение.

Консервативная терапия после родов

Направлена на восполнение питательных веществ в организме малыша, обезвреживание токсинов и антител матери, а также быстрое выведение продуктов их распада.

- Дезинтоксикация. Сразу после родов новорожденному делают очистительную клизму для устранения токсинов из кишечника. В плановом порядке внутривенно вводят физраствор, гемодез и полиглюкин.

- Фототерапия. В результате облучения кожных покровов малыша ультрафиолетовым светом происходит более быстрое разрушение билирубина и выведение продуктов его распада через мочевыделительную систему. Кроху несколько раз в день дозированно облучают ультрафиолетом, надев на глазки специальную повязку, защищающую сетчатку от ожога.

- Питание. Из-за слабого сосательного рефлекса новорожденного кормят через зонд, вводя белок, глюкозу, физраствор, а также внутривенно питательными растворами. Тем более, что материнское молоко, пока не спадет титр антител в плазме родильницы, противопоказано.

Оперативная терапия

Хирургическое лечение гемолитической болезни новорожденного применяется при выраженной интоксикации. Оно заключается в плазмаферезе, гемосорбции, заменном (полном обновлении) переливании крови. Для переливания используют донорскую кровь в зависимости от характера конфликта.

Последствия

Тяжелые формы гемолитической болезни, особенно с ядерной желтухой, могут закончиться тяжелыми последствиями не только для новорожденного, но и остаться на всю жизнь. Это – в основном неврологическая патология:

- задержка развития;

- периодические медленные судороги, сменяющиеся быстрыми непроизвольными движениями;

- парез, паралич;

- тугоухость, глухота;

- ДЦП.

Возможна ли профилактика

Клинические рекомендации по профилактике гемолитической болезни новорожденных однозначны – введение иммуноглобулинов. При уже существующей беременности и несовместимости по резусу с отсутствием антител у женщины ей на 28 неделе вводят антирезус-иммуноглобулины, способные быстро нейтрализовать поступающие плодные антигены. В результате иммунная система женщины не спешит вырабатывать антитела: просто не к чему. Сыворотка действует на протяжении 12 недель, т. е. до самих родов.

После рождения малыша иммуноглобулины вводят повторно для сохранения следующей беременности. Это же касается и выкидышей, абортов, внематочной беременности. «Сыворотку» вводят в течение первых трех суток.

Видео о внутриутробном переливании

Современная медицина делает невероятные вещи для спасения маленькой жизни. В некоторых клиниках процедура внутриутробного переливания поставлена чуть ли не «на конвейер». Смотрим!

Рождение малыша – ответственная задача, и при конфликте по крови к ней нужно отнестись серьезно: избегать абортов и выкидышей, выполнять все назначения врача. Т. е. беременность необходимо тщательно планировать с помощью опытных специалистов. А что вас привело на эту страничку? Расскажите об этом в комментариях.

Гемолитическая болезнь новорожденных, физиологическая желтуха

Гемолитическая болезнь новорожденного связана с иммунологическим конфликтом матери и плода. Возможен он тогда, когда кровь мамы и ее малыша не совпадает по некоторым параметрам.

Причины резус-конфликта и конфликта по группе крови

Беременная женщина не имеет того антигена в крови, который есть у ее плода (это может быть определенный антиген группы крови или резус-антиген D). Ребенок получает этот антиген от отца. Так, например, происходит в том случае, если резус-отрицательная беременная (не имеющая резус-антигена D) вынашивает резус-положительного ребенка (он имеет резус-антиген D, полученный от отца), или в случае рождения у мамы с I группой крови ребенка со II или III группой. Это наиболее частые варианты конфликта. Но существуют и более редкие, когда ребенок наследует от отца другие антигены эритроцитов (каждый из них имеет свое название и вызывает свои особенности течения заболевания). Организм будущей мамы начинает вырабатывать специальные белки-антитела против того антигена, который есть у плода и отсутствует у самой женщины. Антитела могут начать вырабатываться рано — еще во время беременности, а могут появиться практически в процессе родов, Эти антитела могут проникать через плаценту к ребенку. Чем меньше срок беременности, при котором начали вырабатываться антитела, тем больше их накапливается и тем вероятнее более тяжелое заболевание малыша. Поскольку групповые и резус-антигены находятся в эритроцитах, то и последствия конфликта отражаются на них же. Результат такого несовпадения — гемолиз, или разрушение эритроцитов у плода или уже родившегося малыша под действием материнских антител. Отсюда и название — гемолитическая болезнь.

Что происходит в организме плода или новорожденного?

Последствия разрушения эритроцитов (клеток «красной» крови) заключаются в развитии (чаще -медленном, постепенном, но иногда — чрезвычайно быстром) анемии у ребенка — в снижении количества гемоглобина, а также в появлении желтухи. При тяжелом течении заболевания малыш может родиться с уже желтушным цветом кожи или очень бледным, отечным, но эти случаи редки. У подавляющего большинства детей гемолитическую болезнь позволяет заподозрить слишком яркая или рано начавшаяся желтуха. Нужно оговориться, что кожа у многих совершенно здоровых новорожденных примерно на третьи сутки жизни начинает приобретать желтый оттенок. И этому есть физиологическое объяснение: печень малыша еще не совсем зрелая, она медленно перерабатывает пигмент, называемый билирубином (а именно он обусловливает желтизну кожи). Его особенность заключается в способности накапливаться в тех тканях организма, которые содержат жир. Таким образом, идеальное место накопления билирубина — подкожная жировая клетчатка. Яркость желтушного оттенка зависит от количества этого пигмента в организме новорожденного.

Физиологическая желтуха никогда не проявляется рано и проходит без лечения примерно к 8-10-м суткам жизни доношенного ребенка. Уровень билирубина при ней не превышает значения 220-250 мкмоль/л, чаще бывая даже меньше указанных цифр. Состояние ребенка при физиологической желтухе не страдает.

В случае гемолитической болезни билирубина образуется так много, что незрелая печень малыша не способна быстро его утилизировать. При гемолитической болезни происходит повышенный распад «красных» клеток, в крови накапливается продукт преобразования гемоглобина — пигмент билирубин. Отсюда и сочетание при гемолитической болезни анемии и желтухи.

Желтуха при гемолитической болезни возникает рано (возможно, даже в первые сутки жизни ребенка) и сохраняется в течение длительного времени. Характерно увеличение печени и селезенки, Цвет кожи ребенка — ярко-желтый, могут быть прокрашены склеры — белки глаз. Если есть анемия, малыш выглядит бледным, и желтуха может казаться не такой яркой.

Желтуха также может быть проявлением других заболеваний новорожденного, например врожденных пороков печени, желчевыводящих ходов или внутриутробной инфекции — гепатита. Это один из самых частых признаков неблагополучия детей. Поэтому только врач может наверняка отнести тот или иной случай желтухи новорожденного к норме или патологии.

Антигены и антитела

Наличие определенных антигенов обусловливает то, какую группу крови будет иметь человек. Так, если нет антигенов А и В в эритроцитах — у человека I группа крови. Есть антиген А — он будет иметь II группу, В — III, а при антигенах А и В одновременно — IV.

Существует равновесие между содержанием антигенов в эритроцитах и содержанием других особых белков (антител) в жидкой части крови — плазме. Обозначаются антитела буквами α и β. Одноименные антигены и антитела (например, антигены А и антитела α) не должны присутствовать в крови одного и того же человека, так как они начинают взаимодействовать друг с другом, в конечном итоге разрушая эритроциты. Вот почему у человека, например, с III группой крови в эритроцитах есть антиген В, а в плазме крови — антитела α. Тогда эритроциты устойчивы и могут выполнять свою основную функцию — переносить кислород к тканям.

Кроме упомянутых выше групповых антигенов (т.е. обусловливающих принадлежность к определенной группе крови) в эритроцитах существует еще множество других антигенов. Комбинация их для каждого индивидуума может быть уникальна. Наиболее известен резус-антиген (так называемый резус-фактор). Все люди делятся на резус-положительных (в их эритроцитах есть резус-антиген, обозначаемый как резус-антиген D) и резус-отрицательных (этого антигена не имеющих). Первых — большинство. В их крови, естественно, не должно быть антирезусных антител (по аналогии с антителами при группах крови), иначе произойдет разрушение эритроцитов.

Как оценить вероятность возникновения гемолитической болезни?

Самое важное — своевременное наблюдение беременной в женской консультации. Именно на этой стадии можно провести целый ряд исследований, подтверждающих или исключающих резус-конфликт. Самое известное исследование — обнаружение в крови беременной антител против эритроцитов плода. Их увеличение со сроком беременности или, еще хуже, волнообразное изменение уровня (то высокий, то низкий или не определяющийся совсем) позволяет подозревать более серьезный прогноз для ребенка и заставляет изменить тактику обследования и лечения будущей мамы. Кроме того, используются методы ультразвуковой диагностики состояния плода и плаценты, получение образца околоплодных вод, проведение анализа крови плода, полученной из пуповины, и т.д.

Проявления гемолитической болезни

Как правило, конфликт по группе крови протекает для малыша довольно легко.

При резус-конфликте отмечается большее количество случаев, при которых выражены проявления и требуется лечение. Кроме того, внутриутробное начало болезни, когда уже при рождении ребенок имеет определенные ее признаки, — прерогатива резус-конфликта.

Если болезнь началась еще внутри утробы матери, то малыш, как правило, недоношенный, может родиться с отеками, выраженной анемией. Если же конфликт проявляется у ребенка только после рождения (не было признаков внутриутробного страдания), то он обусловливает возникновение уже упомянутых анемии и желтухи. Желтуха все-таки является более частым признаком конфликта. Если она очень выраженная (и, соответственно, уровень билирубина патологически высокий), есть риск поражения центральной нервной системы ребенка.

Как уже было сказано выше, билирубин способен накапливаться в тканях организма, содержащих жир. Хорошо, если это подкожная клетчатка. Хуже, когда билирубина в крови так много, что он начинает проникать в определенные структуры головного мозга (в первую очередь — в так называемые «подкорковые ядра»), так как они тоже содержат жировые включения. В норме при небольшом уровне циркулирующего в крови билирубина этого не происходит.

Для каждого ребенка критический уровень билирубина, выше которого можно прогнозировать неврологические расстройства, индивидуален. В группе повышенного риска находятся те младенцы, у которых желтуха (в том числе — как проявление гемолитической болезни) развилась на неблагоприятном фоне. Например, они родились недоношенными или испытывали еще во внутриутробном периоде дефицит кислорода, не сразу самостоятельно задышали после рождения, что потребовало проведения реанимационных мероприятий, были охлаждены и т.д. Этих факторов довольно много, и педиатры учитывают их при решении вопроса о тактике лечения и прогнозировании исходов.

Возможные последствия гемолитической болезни

В результате действия билирубина на центральную нервную систему (на «подкорковые ядра») может возникнуть «ядерная желтуха» — состояние, обратимое при правильном лечении только в самом своем начале. Если все же поражение мозга произошло, то через несколько недель развиваются явные отдаленные последствия, когда отмечают отставание в психомоторном развитии ребенка, частичную или полную потерю зрения или слуха, возникновение у малыша повторных судорог или навязчивых движений. И вернуть такому ребенку полноценное здоровье нельзя.

Необходимо отметить, что такое неблагоприятное течение заболевания с явными последствиями встречается крайне редко, только при сочетании начавшегося еще внутриутробного процесса значительного разрушения эритроцитов и, как следствие, быстрого подъема уровня билирубина у новорожденного. Потенциально опасным для доношенных детей считается уровень билирубина, превышающий 340 мкмоль/л.

Менее выраженные последствия касаются риска развития анемии на первом году жизни у ребенка, перенесшего гемолитическую болезнь. Пониженное количество гемоглобина при анемии обусловливает недостаточное поступление кислорода к органам малыша, что нежелательно для растущего организма. Как следствие, ребенок может выглядеть бледным, быстро устает, подвержен большему риску заболеть, например респираторной инфекцией.

Современный уровень развития медицины, правильная диагностическая и лечебная тактика позволяют избежать выраженных последствий гемолитической болезни новорожденных. Подавляющее большинство случаев заболевания имеет благоприятное течение.

Кто входит в группу риска?

Заболевание может возникнуть у плодов и новорожденных, если их мамы резус-отрицательные или имеют I группу крови.

Рассмотрим сначала вариант конфликта по группе крови. Законы наследования предполагают возможность рождения у женщины с I группой крови ребенка со II или III группой. Как раз в этом случае может возникнуть несовместимость по групповому фактору. Но «может» не означает «должна». Вовсе не каждый случай приведенного потенциально неблагоприятного сочетания групп крови мамы и ребенка приведет к нежелательным последствиям. В принципе, стопроцентный прогноз, возникнет ли такой конфликт, дать довольно сложно. Необходимо учитывать другие факторы. Самый простой, пожалуй, — это групповая принадлежность крови отца ребенка. Если папа имеет I группу крови, то понятно, что гемолитическая болезнь новорожденного по групповому фактору их малышу не грозит. Ведь если мама и папа имеют I группу крови, то и их малыш будет с I группой. Любая другая групповая принадлежность крови отца будет таить в себе потенциальную опасность.

В случае резус-несовместимости (мама — резус-отрицательная, а ребенок — резус-положительный) заболевание может возникнуть, если данная беременность у мамы повторная и рождению этого резус-положительного малыша предшествовали роды или случаи другого исхода беременности (например, аборты, выкидыши, замершая беременность).То есть значим сам факт наличия в жизни женщины предшествующей беременности, во время которой уже могли образоваться антитела. Во время следующей беременности антител становится больше — они накапливаются. Но не надо думать, что участь иметь гемолитическую болезнь ждет каждого ребенка резус-отрицательной мамы. Слишком много факторов вносит свой вклад в возможность реализации этого заболевания. Стоит упомянуть хотя бы возможность прогнозирования резус-принадлежности будущего ребенка. Если и мама, и папа — резус-отрицательные, болезнь малышу не страшна, ведь он обязательно будет тоже резус-отрицательным. Малыш с резус-отрицательной кровью у такой же по резусу мамы может родиться и в случае резус-положительного отца. В этом случае папа, являясь резус-положительным, не передает ему по наследству резус-антиген D: по законам наследования признаков это вполне возможно.

Поэтому можно только гадать, будет ли будущий ребенок резус-положительным, получив от папы резус-антиген D, или резус-отрицательным, не получив соответствующий антиген.

В настоящее время есть возможность определить вероятность рождения резус-положительного или резус-отрицательного ребенка у семейной пары, где женщина — резус-отрицательная, а мужчина -резус-положительный. Необходимый детальный анализ по резус-фактору, как правило, проводится в специальных лабораториях (например, при станциях переливания крови).

Необходимые обследования

В случае родов у резус-отрицательной женщины или женщины с I группой крови из вены пуповины забирают небольшое количество крови на анализы. В результате определяют группу и резус крови у ребенка, а также уровень билирубина в пуповинной крови. При необходимости в дальнейшем могут быть назначены повторное исследование уровня билирубина, а также общий анализ крови (он позволяет диагностировать анемию), В процессе лечения уровень билирубина контролируется так часто, как того требуют индивидуальные особенности развития заболевания у ребенка: обычно -1 раз в сутки или в двое суток. Но бывают случаи, когда контроль требуется несколько раз в течение одного дня.

Если есть подозрение на гемолитическую болезнь, то для подтверждения диагноза назначают исследование крови ребенка и мамы на так называемую совместимость, иными словами, определяют, есть ли в крови матери антитела, способные разрушить эритроциты ребенка.

Особенности кормления ребенка с физиологической желтухой

Важно подчеркнуть, что дети с желтухой, возникшей в результате гемолитической болезни, должны получать адекватное питание, иначе уровень билирубина может повыситься. Поэтому таким детям необходимы более частые и продолжительные кормления грудью. Не следует опасаться того, что антитела, содержащиеся в молоке, усугубят ситуацию, так как под действием агрессивной среды желудка антитела, попавшие с молоком, практически сразу разрушаются, Сам по себе диагноз гемолитической болезни не является противопоказанием к грудному вскармливанию. Но возможность и способ кормления материнским молоком (сосание из груди или кормление сцеженным молоком) определяет врач, исходя из состояния ребенка. Если состояние ребенка тяжелое, он может получать питание в виде вводимых в вену растворов.

Лечение физиологической желтухи у новорожденных

Самый лучший способ лечения желтушной формы (а она является при данном заболевании наиболее частой) — светолечение (или фототерапия). Малыш при возникновении выраженной желтухи помещается под специальную лампу. Выглядят лампы для фототерапии по-разному, но большинство из них похожи на длинные лампы дневного света, Часто и родители, и медики говорят; «Ребенок загорает». На самом деле, как раз наоборот. Кожа его под действием света этих ламп обесцвечивается, желтушность ее заметно уменьшается. Происходит это потому, что из подкожного жира уходит пигмент билирубин, Он просто становится водорастворимым и в таком состоянии может быть выведен с мочой и калом ребенка.

Малыш может получать фототерапию как в отделении новорожденных, так и в материнской палате, если состояние его не тяжелое и он находится на грудном вскармливании. Такой способ, позволяющий не разлучать маму и ребенка, является предпочтительным, однако это возможно только при наличии соответствующего оборудования в послеродовых палатах.

Если требует состояние ребенка, ему может быть назначено внутривенное введение глюкозы и других растворов. Показанием для внутривенной инфузии может быть высокий уровень билирубина, а также не-способность малыша получать необходимое количество молока через рот. Недостающий до нормы физиологической потребности в жидкости объем вводят, соответственно, внутривенно.

Самые тяжелые формы заболевания, сопровождающиеся «обвальным» разрушением эритроцитов под действием материнских антител и, как следствие, выраженной желтухой и анемией, требуют переливания крови. Такое переливание называют обменным. Кровь ребенка, содержащая готовые к разрушению эритроциты, практически полностью заменяется тщательно подобранной донорской кровью, которая будет устойчива к действию материнских антител, поскольку не содержит «проблемного» антигена. Так, для обменного переливания резус-положительному ребенку берут резус-отрицательную кровь, а это означает, что в результате проведенного переливания в его организм не попадут резус-положительные эритроциты, которые могут разрушиться циркулирующими в его крови антителами. Он получит устойчивые к действию материнских антител резус-отрицательные эритроциты. Иногда особая тяжесть заболевания требует многократных обменных переливаний новорожденному.

Сроки лечения гемолитической болезни индивидуальны. Большинство нетяжелых случаев заболевания заканчиваются к 7-8-му дню жизни ребенка: именно до этого времени малыш может получать фототерапию. Если состояние его хорошее, он выписывается домой. А вот случаи с длительной интенсивной желтухой, плохо поддающейся фототерапии, или гемолитическая болезнь с осложнениями (или в сочетании с другой значимой патологией) требуют дальнейшего обследования и лечения в условиях детской больницы.

Современные технологии медицинской помощи предполагают и проведение лечения еще не родившегося малыша. Если во время беременности подтвержден диагноз гемолитической болезни плода, выявлена выраженная анемия (а это возможно и, в первую очередь, актуально для резус-несовместимости) и существует опасность для здоровья и даже жизни ребенка, то переливание крови делают плоду еще до рождения. Под контролем ультразвука длинной иглой прокалывают вену пуповины плода и вводят в нее тщательно подобранные донорские эритроциты. Безусловно, эта тактика применяется не в рядовых родильных домах.

Профилактика физиологической желтухи у новорожденных

Можно ли избежать возникновения заболевания? Сложно утвердительно ответить на этот вопрос в случае несовместимости мамы и ребенка по группе крови. А вот профилактика резус-конфликта давно известна и даже обозначена в специальных нормативных документах.

Подразделяется она на неспецифическую и специфическую. Первая подразумевает профилактику абортов, невынашивания, т.е. других, отличных от родов, исходов первой беременности у резус-отрицательных женщин. Проще говоря, для резус-отрицательной женщины важно, чтобы до рождения ребенка не было случаев прерывания беременности, так как каждый из них может увеличивать шанс образования антител и, следовательно, рождения больного ребенка. Конечно, у такой женщины может родиться и резус-отрицательный (соответственно, без гемолитической болезни) ребенок. Но профилактика абортов, ввиду их неоспоримого вреда для здоровья, никогда не будет лишней.

Специфическая профилактика заключается во введении резус-отрицательной женщине после первого аборта или выкидыша специального препарата — антирезусного иммуноглобулина. Он защитит малыша, которого мама будет вынашивать при последующей беременности, от антител, просто не позволив им образоваться, Таким образом, обеспечивается защита от антител будущего ребенка (которого она наверняка через определенное время захочет родить).

Когда первая беременность у резус-отрицательной женщины заканчивается родами, определяют резус-принадлежность ребенка. Если малыш резус-положительный, женщине также вводят иммуноглобулин. Если новорожденный резус-отрицательный, иммуноглобулин не назначается, т.к. антитела в этом случае не могут образоваться.

Современные методики предполагают введение иммуноглобулина резус-отрицательной женщине еще во время беременности. Если отец ребенка резус-положительный и в крови беременной антитела не обнаружены, то на сроке 28 и 34 недели ей может быть введен антирезусный иммуноглобулин, Для этого определять резус-принадлежность плода не нужно.

Гемолитическая болезнь новорожденных — Medside.ru

Закрыть- Болезни

- Инфекционные и паразитарные болезни

- Новообразования

- Болезни крови и кроветворных органов

- Болезни эндокринной системы

- Психические расстройства

- Болезни нервной системы

- Болезни глаза

- Болезни уха

- Болезни системы кровообращения

- Болезни органов дыхания

- Болезни органов пищеварения

- Болезни кожи

- Болезни костно-мышечной системы

- Болезни мочеполовой системы

- Беременность и роды

- Болезни плода и новорожденного

- Врожденные аномалии (пороки развития)

- Травмы и отравления

- Симптомы

- Системы кровообращения и дыхания

- Система пищеварения и брюшная полость

- Кожа и подкожная клетчатка

- Нервная и костно-мышечная системы

- Мочевая система

- Восприятие и поведение

- Речь и голос

- Общие симптомы и признаки

- Отклонения от нормы

- Диеты

- Снижение веса

- Лечебные

- Быстрые

- Для красоты и здоровья

- Разгрузочные дни

- От профессионалов

- Монодиеты

- Звездные

- На кашах

- Овощные

- Детокс-диеты

- Фруктовые

- Модные

- Для мужчин

- Набор веса

- Вегетарианство

- Национальные

- Лекарства

- Антибиотики

- Антисептики

- Биологически активные добавки

- Витамины

- Гинекологические

- Гормональные

- Дерматологические

- Диабетические

- Для глаз

- Для крови

- Для нервной системы

- Для печени

- Для повышения потенции

- Для полости рта

- Для похудения

- Для суставов

- Для ушей

- Желудочно-кишечные

- Кардиологические

- Контрацептивы

- Мочегонные

- Обезболивающие

- От аллергии

- От кашля

- От насморка

- Повышение иммунитета

- Противовирусные

- Противогрибковые

- Противомикробные

- Противоопухолевые

- Противопаразитарные

- Противопростудные

- Сердечно-сосудистые

- Урологические

- Другие лекарства

- Врачи

- Клиники

- Справочник

- Аллергология

- Анализы и диагностика

- Беременность

- Витамины

- Вредные привычки

- Геронтология (Старение)

- Дерматология

- Дети

- Женское здоровье

- Инфекция

- Контрацепция

- Косметология

- Народная медицина

- Обзоры заболеваний

- Обзоры лекарств

- Ортопедия и травматология

- Питание

- Пластическая хирургия

- Процедуры и операции

- Психология

- Роды и послеродовый период

- Сексология

- Стоматология

- Травы и продукты

- Трихология

- Другие статьи

- Словарь терминов

- [А] Абазия .. Ацидоз

- [Б] Базофилы .. Булимия

- [В] Вазектомия .. Выкидыш

- [Г] Галлюциногены .. Грязи лечебные

- [Д] Дарсонвализация .. Дофамин

- [Ж] Железы .. Жиры

- [З] Заместительная гормональная терапия

- [И] Игольный тест .. Искусственная кома

- [К] Каверна .. Кумарин

- [Л] Лапароскоп .. Лучевая терапия

- [М] Магнитотерапия .. Мутация

- [Н] Наркоз .. Нистагм

- [О] Общий анализ крови .. Отек

- [П] Паллиативная помощь .. Пульс

- [Р] Реабилитация .. Родинка (невус)

- [С] Секретин .. Сыворотка крови

- [Т]

Гемолитическая болезнь новорожденных по группе крови

Забота о здоровье новорожденного – первоочередная задача для каждой будущей мамы.

Беременность – это не только 9 месяцев ожидания желанной встречи, но и анализы, обследования, а иногда, к сожалению, и диагнозы.

Одним из возможных осложнений беременности, способным вызвать гемолитическую болезнь новорожденных по группе крови, является резус-конфликт между матерью и ребенком. Что же это такое, и как избежать негативных последствий подобного конфликта?

Причины резус-конфликта и конфликта по группе крови

Все человечество по группе крови делится на 4 категории, но при этом существует еще один, не столь известный показатель – резус-фактор.Он может быть положительным (Rh+) или отрицательным (Rh-).

Само название никак не характеризует качества крови и ее обладателя – это лишь показатель наличия определенной группы белков на поверхности эритроцитов.

Конфликт во время беременности может возникнуть в нескольких случаях:

- Резус-отрицательная мать вынашивает резус-положительного ребенка. Неизвестные материнскому организму белки могут проникать через плацентарный кровоток, вызывая ответ иммунной системы в виде выработки антител. Вероятность проникновения клеток крови плода в материнский кровоток существенно возрастает при проведении инвазивной диагностики (амниоцентез, кордоцентез, биопсия хориона). Кроме того, эта вероятность растет с каждой последующей беременностью – при этом учитываются как выкидыши, так и аборты. Резус-конфликт при первой беременности встречается крайне редко – это происходит в том случае, если материнский организм уже имел контакт с резус-положительной кровью. Например, при переливаниях без учета резус-совместимости.

- Конфликт по группам крови или по системе АВ0. Он может возникнуть, когда у матери первая группа крови, а у ребенка – любая другая. Проникновение А и В элементов крови плода в материнский кровоток расценивается организмом как появление антигенов, вследствие чего начинается выработка α- и β-антител. В случае конфликта по система АВ0 гемолитическая болезнь не так опасна и отличается более легким течением, однако ее возникновение вполне вероятно уже при первой беременности.

У 85% европейцев в крови присутствует антиген D – их называют резус-положительными. Остальные 15% являются резус-отрицательными, и не имеют данного антигена.

Кто входит в группу риска

Резус-конфликт может появиться только у женщин с отрицательным резус-фактором, если будущий отец является резус-положительным. Все остальные возможные сочетания резус-факторов будущих родителей не несут в себе никакой опасности.

Как оценить вероятность возникновения гемолитической болезни

Спрогнозировать вероятность АВ0-конфликта можно еще до наступления беременности, зная группы крови будущих родителей:

- Женщины с I группой крови попадают в наибольшую зону риска, т.к. конфликт возможен в случаях, если у мужчины любая другая группа крови.

- Если у женщины II группа крови, то вероятность конфликта высока при III или IV группе у мужчины.

- Обладательницам III группы крови нужно быть особенно внимательными, если у мужчины II или IV группа.

Антигены и антитела

В случае возникновения резус-конфликта организм матери сперва проходит период сенсибилизации – распознавания чужеродных белков и выработки иммунного ответа. В этот период анализ крови показывает повышенный уровень иммуноглобулинов М – они не представляют опасности для ребенка, т.к. из-за своих крупных размеров не могут преодолеть плацентарный барьер.

Период развития антител к чужеродному белку, или так называемых иммуноглобулинов G, способных попасть в кровоток плода, у разных женщин отличается.

В среднем процесс занимает 8-9 недель, однако может растянуться и на 6 месяцев.

Что происходит в организме плода или новорожденного?

Попадая в организм плода, иммуноглобулин G склеивает эритроциты между собой, вследствие чего они больше не могу переносить кислород к органам и тканям.

Попадая в организм плода, иммуноглобулин G склеивает эритроциты между собой, вследствие чего они больше не могу переносить кислород к органам и тканям.

Возникает гипоксия плода, что оказывает влияние на его развитие в целом.

В организме новорожденного происходят аналогичные процессы, чаще всего проявляющиеся в виде физиологической желтухи.

Проявления гемолитической болезни

В случае возникновения гемолитической болезни плода, во время беременности женщина редко ощущает ее симптомы. В тяжелых случаях симптоматика может быть схожа с картиной гестоза беременных.

Гемолитическая болезнь может развиваться по трем направлениям:

Гемолитическая болезнь может развиваться по трем направлениям:

- отечному;

- желтушному;

- анемическому.

Наиболее опасной формой является отечная. В этом случае на УЗИ заметны увеличения селезенки, печени, желез и сердца плода.

Наблюдается также ярко выраженная анемия и изменение размеров плаценты.

Подобные нарушения могут привести к преждевременной гибели плода или смерти новорожденного незадолго после родов. Тяжелое течение отечной формы гемолитической болезни крайне трудно поддается лечению.

Желтушная форма чаще всего проявляется через несколько часов после родов – недостаток эритроцитов приводит к тому, что в организме ребенка стремительно накапливается билирубин, придающий коже и белкам глаз желтушную окраску. Билирубин в больших количествах негативно влияет на состояние центральной нервной системы, угнетая ее действие, однако в большинстве случае желтуха новорожденных успешно лечится в короткие сроки.

Наименее опасной формой гемолитической болезни считается анемическая. Главными ее симптомами являются бледность кожных покровов, анемия, иногда – увеличение размеров печени или селезенки.

Наиболее тяжелое течение гемолитической болезни наблюдается у недоношенных детей.

Возможные последствия гемолитической болезни

Патология в легких формах и при должном лечении зачастую не несет никаких негативных последствий, однако недооценивать ее опасность все же не стоит.

При тяжелых формах болезни возможны следующие осложнения:

При тяжелых формах болезни возможны следующие осложнения:

- Потеря слуха или тугоухость;

- Повышенная тревожность;

- Потеря зрения;

- Задержки развития;

- Проблемы с отводом желчи, вследствие которых может развиться воспаление печени;

- Церебральный паралич.

Высокий риск гибели плода, начиная с 28-й недели беременности.

Необходимые обследования

В первую очередь будущим родителям нужно сдать анализ на определение группы крови и резус-фактора.

В первую очередь будущим родителям нужно сдать анализ на определение группы крови и резус-фактора.

Заранее зная о вероятном конфликте, можно заблаговременно принять все меры предосторожности для того, чтобы свести его вероятность и последствия к минимуму.

Если женщина имеет отрицательный резус-фактор, во время беременности ей необходимо регулярно сдавать анализ на титр (количество) антител.

При этом частота анализа определяется сроком беременности и данными о возможной сенсибилизации (контактом с резус-положительной кровью в прошлом):

- Во время первой беременности несенсибилизированные женщины должны сдавать этот анализ раз в 2 месяца, сенсибилизированные – ежемесячно.

- Начиная с 32-й недели анализ сдается раз в 14 дней.

- После 35-й – еженедельно.

Состояние плода контролируется УЗ-исследованием: 4 раза в период с 20-й по 36-ю неделю, и еще одно – непосредственно перед родами. Это необходимо для отслеживания динамики развития плода, состояния плаценты и других факторов, указывающих на возможное возникновение гемолитической болезни.

Особенности кормления ребенка с физиологической желтухой

Мнения специалистов о грудном вскармливании при физиологической желтухе новорожденных расходятся.

Мнения специалистов о грудном вскармливании при физиологической желтухе новорожденных расходятся.

Одни утверждают, что кормление грудью никак не связано с протеканием желтухи, скорее даже наоборот – способствует более активному выведению билирубина.

Другие склоняются к тому, что женщина должна воздержаться от грудного вскармливания в течение 3-5 дней, пока большая часть антител не будет выведена из ее организма.

В каждом конкретном случае стоит руководствоваться прежде всего состоянием матери и ребенка.

Воздержание от грудного вскармливания предполагает регулярное сцеживание для поддержания необходимого количества молока.

Лечение физиологической желтухи новорожденных

В зависимости от тяжести протекания заболевания и уровня билирубина, различают разные виды лечения желтухи новорожденных:

- В случае лишь физиологических проявлений желтухи зачастую достаточно нормализации режима питания и принятия солнечных ванн – под воздействием ультрафиолета билирубин разрушается и выводится из организма.

- Иногда для лечения желтухи прибегают к сорбентам, очищающим организм от лишнего билирубина. Не все сорбенты подходят для новорожденных. Среди разрешенных препаратов – Энтеросгель и Полисорб.

- В случаях, когда уровень билирубина приближается к критическому, назначают капельницы с глюкозой – она помогает восстановить работу мозга и ЦНС после разрушающего воздействия токсина.

- В крайне тяжелых случаях, когда уровень билирубина превышает 340ммоль/л или наблюдаются признаки билирубиновой энцефалопатии, назначается переливание крови.

Профилактика

Сенсибилизированными, т.е. имевшими контакт с резус-положительной кровью, считаются женщины:- Имеющие в анамнезе переливание крови без контроля резус-совместимости;

- После аборта, осложнения беременности (внематочное течение), инвазивных вмешательств;

- После родоразрешения в случае положительного резуса у ребенка.

Для профилактики гемолитической болезни таким женщинам производится введение иммуноглобулина антирезус Rh0 человека в течение 72 часов после подобных процедур.

Кроме того, резус-отрицательным женщинам делается инъекция иммуноглобулина на 28-й неделе беременности.

Проведение операции кесарева в предшествующих родах существенно повышает риск конфликта при следующих беременностях.

Несмотря на то, что патология может привести к тяжелым последствиям, современная медицина дает возможность свести вероятные риски к минимуму. Грамотное планирование, своевременная диагностика и выполнение всех рекомендаций врача – залог того, что беременность пройдет без осложнений.

Гемолитическая болезнь новорожденных. Формы ГБН. Лечение желтушной формы гемолитической болезни. Лечение анемичной формы. Профилактика ГБН у новорожденных

Гемолитическая болезнь новорожденных (или ГБН) – это иммунологическое заболевание, связанное с несовместимостью крови матери и плода чаще по резус-фактору (в том случае. Если у матери резус отрицательный, а у плода – положительный), реже по группе крови.

Патогенез (развитие) гемолитической болезни новорожденных

Гемолитическая болезнь новорожденных начинается еще в период внутриутробного развития. В крови плода есть антиген, полученный от отца (например, при положительном резус-факторе или при 2 или 3 группе крови). У матери данного антигена нет, и в ее организме в ответ на этот антиген начинают вырабатываться антитела, атакующие данный антиген. Они проникает через плаценты в кровь плода и атакуют эритроциты (именно в них находятся антигены), вызывая их массовую гибель. Отсюда идет название – гемо (кровь) лизис (разрушение).

При этом у ребенка в результате распада эритроцитов образуется чрезмерное количество пигмента билирубина (в норме он связывается в печени с белком), билирубин накапливается в крови в следствие несовершенства печени малыша.

Формы ГБН

емолитическая болезнь новорожденных может протекать в трех формах:

1. Отечная форма (около 1% всех случаев) — самая тяжелая, но к счастью, редко встречающаяся форма ГБН. При этой форме плод рождается бледный, отечный, не способен к выживанию вследствие сердечно-сосудистой недостаточности.

2. Желтушная форма (до 88% всех случаев ГБН). При этой форме у новорожденных очень рано появляется желтуха кожи, слизистых оболочек – сразу после рождения или ребенок уже может родиться желтушным (при обычной желтушке кожи желтеет не ранее 3 дня – см. физиологические состояния новорожденного).

Состояние ребенка нарушено, дети вялые, отказываются есть, эти симптомы нарастают из-за дальнейшего повышения уровня билирубина в крови. Желтуха продолжается в среднем 3 недели. Прогноз достаточно благоприятен и наступает полное выздоровление ребенка. Однако в случае отсутствия лечения или при наличие сопутствующих патологий наступает ядерная желтуха. Она характеризуется повышением внутричерепного давления, появляются судороги, тремор, монотонный сдавленный крик. При ядерной желтухе очень высок риск летального исхода (обычно к концу первой недели). И даже если, к счастью, ребенок выживает, возможны осложнения в виде отставания в психическом и физическом развитии ребенка от сверстников.

Печень и селезенка при желтушной форме ГБН увеличены. В крови ребенка анемия и повышенный уровень билирубина.

3. Анемичная форма (10-12%). Это самая легкая и благоприятная по прогнозу форма ГБН. Состояние ребенка нарушено слабо. Но в анализах крови наблюдаются признаки гемолитический болезни: умеренная анемия, повышение уровня билирубина.

Лечение гемолитической болезни новорожденных

Лечение гемолитической болезни новорожденных зависит от формы заболевания и может быть консервативным или оперативным.

Консервативное лечение включает в себя назначение препаратов, которые связывают и выводят билирубин (карболен, люминал), витаминов A, E группы B, ребенку ставятся капельницы с глюкозой. Обязательно проводится фототерапия (2-3 раза в день). Под действием ламп при фототерапии пигмент билирубин становится водорастворимым и выводится из организма ребенка с калом. Обычно при анемичной форме ГБН назначается только фототерапия и после 7-9 дней, если желтуха кожи проходит и уровень билирубина пришел в норму, ребенок выписывается из родильного дома домой.

Хирургическое лечение (проводится при неэффективности консервативно, как правило только при отечной форме ГБН) – это обменное переливание крови. При этом кровь переливают той же группы, что и у ребенка, но всегда резус – отрицательную (даже если у малыша резус положительный). Это делается для того, чтобы антигены положительного резуса не стали разрушаться уже циркулирующими в крови ребенка антителами, полученными от матери. Иногда проводится несколько обменных переливаний (при тяжелом течении заболевания).

Кормление грудью при ГБН

Ранее запрещалось кормление детей в первые несколько недель материнским молоком (из-за наличия в нем антител, которые могут усугубить развитие заболевания). Однако сейчас доказано, что антитела в грудном молоке быстро разрушаются в желудке и не оказывают существенного влияния на уровень билирубина в крови ребенка. Более того, поскольку билирубин выводится с калом, а грудное молоко способствует правильному функционированию кишечника, оно может оказать существенную роль в выведении билирубина и улучшению ситуации.

Однако, следует помнить, что на время проведения обменного переливания крови (если оно было назначено) грудное вскармливание следует прекратить. Возобновляют его уже через несколько часов после завершения процедуры.

Конечно, вопрос о кормлении ребенка остается на усмотрение лечащего врача, т.к. он оценит все риски и индивидуальные особенности течения заболевания. При тяжелых случаях ГБН, ядерной желтухе назначается кормление из бутылочки, через зонд или парентерально.

Профилактика гемолитической болезни новорожденных

Профилактика ГБН может быть специфической и неспецифической.

Неспецифическая профилактика предполагает обязательное сохранение первой беременности у женщин с отрицательным резусом или с 1 группой крови. При каждой последующей беременности количество антител увеличивается, и они начинают вырабатываться раньше. Поэтому так важно рождение ребенка от первой беременности.

Специфическая профилактика проводится во время беременности. У женщины берется титр антител и если он высок, то назначается введение антирезусного глобулина (часто это бывает после первого аборта или выкидыша, но может быть и при первой беременности). Проводится по показаниям.

Желаем здоровья Вам и Вашему малышу!